Hemos venido ascendiendo en el camino de las virtudes cardinales, hasta llegar hoy a la más importante de todas: la prudencia.

Dice el Catecismo de la Iglesia católica en el Nº 1806 que “la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. “El hombre cauto medita sus pasos” (Pr 14, 15). “Sed sensatos y sobrios para daros a la oración” (1 P 4, 7). La prudencia es la “regla recta de la acción”, escribe santo Tomás (S.T., 2-2, 47, 2), siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum: conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar”.

Lo primero evidente, es la necesidad de pedirle a Dios que nos ayude a ser prudentes en nuestras decisiones. Ahora bien, para ser prudentes, necesitamos –además de la gracia de Dios– formar muy bien nuestra conciencia. Porque para tomar decisiones acertadas, debemos saber qué cosas están objetivamente bien y cuáles no: en otras palabras, para aplicar sin error los principios morales, lo primero es conocerlos. Por tanto, la primera decisión prudente de nuestra vida es formar nuestra conciencia.

El otro punto de esta definición del Catecismo que me parece crucial resaltar, es que la prudencia “no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación”. Esto es muy importante aclararlo, porque si bien la prudencia lleva al hombre a pensar antes de actuar, a reflexionar sobre las decisiones que toma, la prudencia no es cobardía, la prudencia no es inacción, la prudencia no es pasividad, la prudencia no es silencio. A veces la prudencia puede aconsejar huir, pero otras, puede aconsejar avanzar. A veces puede aconsejar callar, pero otras, puede aconsejar hablar… ¡en clara y alta voz! Que los cobardes y pusilánimes se disfracen de prudentes es otro tema.

¿Qué quiere decir luego, el Catecismo, cuando afirma que la prudencia es la “auriga virtutum: conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida”? El concepto de auriga virtum, proviene de la alegoría del carro alado que Platón incluye en el Fedro (246a). Conviene recordarla porque ilustra, como sólo los clásicos pueden hacerlo, el papel de la prudencia en nuestra vida. Dice así:

“El alma es como un carro de caballos alados y un auriga que forman una unidad. Ahora bien: los caballos y aurigas de las almas de los dioses son todos buenos y de excelente linaje; los de las otras almas, sin embargo, son mezclados. Nuestro auriga gobierna a la pareja que conduce; uno de sus caballos es bello y bueno y de padres semejantes, el otro es lo contrario en ambos aspectos. De ahí que la conducción nos resulte dura y dificultosa”.

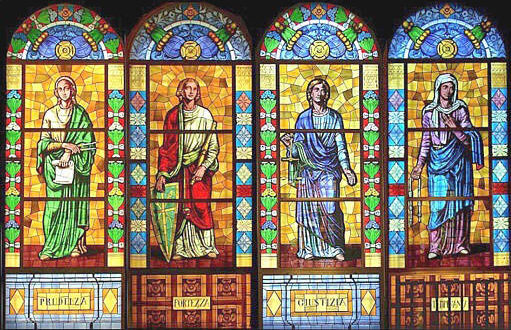

La prudencia, por tanto, viene a ser el auriga que conduce el carro alado –la justicia– y modera la acción del caballo negro –la templanza– y del caballo blanco –la fortaleza–.

Para terminar, un comentario de Santo Tomás de Aquino –citado por el gran Josef Pieper en Las virtudes fundamentales– sobre la prudencia sobrenatural:

“La virtud natural de la prudencia (así dice aproximadamente) está, evidentemente, ligada a una cantidad no escasa de conocimientos adquiridos de la realidad. Si las virtudes teologales elevan a las cardinales a un plano sobrenatural, ¿qué sucede entonces con la prudencia?, ¿suple la gracia el conocimiento natural de los seres reales?, ¿hace la fe superflua la valoración objetiva de la situación del obrar concreto, o la suple?, ¿de qué le sirve la gracia y la fe al «hombre sencillo» que no posee en ciertas ocasiones este conocimiento para una situación complicada? A estas preguntas solo santo Tomás da, según creo, una respuesta magnífica y, además, muy consoladora: «Las personas que necesitan dirección y consejo ajenos saben aconsejarse a sí mismas cuando están en estado de gracia, por lo menos en cuanto que piden consejo a otras personas y, lo que es más importante, son capaces de distinguir el consejo bueno del malo». ¡Cuando están en gracia! No necesita aclaración alguna hasta qué punto es esto consolador para la situación del «cristiano corriente”.