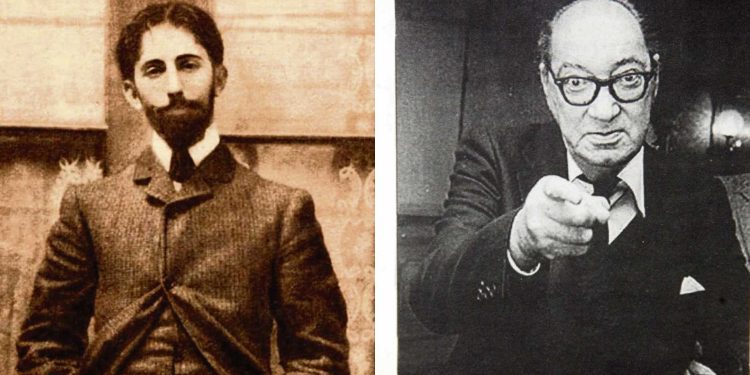

La única vez que vi a Quiroga in corpore fue en una esquina de Buenos Aires. Lo había leído tanto, sabía tanto de él, que me resultó imposible no reconocerlo con su barba, su expresión adusta, casi belicosa. Su pedido silencioso de que lo dejaran en paz ya que el destino no lo había hecho. Era inevitable ver, mientras él esperaba el paso de un taxi sin pasajero, que su cara había estado retrocediendo dentro del marco de la barba. Continuaban quedando la nariz insolente y la mirada clara e impasible que imponía distancias.

Y cuando apareció el coche y Quiroga revolcó su abrigo oscuro para subirse recordé un verso de Borges, de aquellos de los tiempos de la revista Martín Fierro, cuando Borges padecía felizmente fervor de Buenos Aires, y que dice, en mi recuerdo, “el general Quiroga va en coche al muere”.

Estoy seguro de que en aquel viaje –al hospital, según supe– él ya sospechaba lo que yo sabía. Un común amigo, Julio Payró, muy querido por mí, se carteaba con Quiroga y este lo visitó brevemente, a su estilo, cuando bajó de la selva para consultar médicos en Buenos Aires.

Hay quien afirma, audazmente, que a veces, en una por millón, el paciente tiene un promedio intelectual superior al del médico. Este fue el caso de Quiroga. El director del hospital, que ya había afilado el bisturí, estuvo conversando con el enfermo en el jardín del hospital. Quiroga mostró la malsana curiosidad de enterarse de la gravedad de su dolencia. Y obtuvo sonrisas, optimismo, circunloquios, engaños mal disfrazados. Quiroga supo que la operación proyectada era una simple y dolorosa postergación de la muerte.

Prefirió una agonía más breve y abandonó por la noche el hospital para comprar los bastantes gramos de cianuro para eludir para siempre la insistencia de una vida compleja y admirable, ahora ya inútil.

Poco después de que las cenizas de Quiroga viajaran hasta su ciudad natal, Salto, Uruguay, dos amigos suyos desde la mocedad, Delgado y Brignone, publicaron una biografía del escritor. Me detengo aquí para comprobar y decir que esta biografía impresionante por su fidelidad, por el hecho de que sus autores por mor de una permanente amistad que se mantenía por cauce postal hasta la muerte del biografiado, mantiene hoy su carácter de única. La tuve, la perdí en vaya a saber cuál de mis traslados. Ahí, en ella, está todo Quiroga desde los insinceros, decadentes Arrecifes de coral y el derrotado viaje a París hasta su muerte en el refugio de un hospital.

Luego, pasado el tiempo de silencio e ignorancia que es costumbre otorgar e imponer a los difuntos que importaron, se sucedieron muchos libros sobre Quiroga y varios críticos e intelectuales de diversa especie viajaron a la selva misionera con el absurdo propósito de ver allí algo que se le hubiera escapado al maestro.

Mucho antes, un gran escritor se instaló durante meses en una casa próxima a la que habitaba el cuentista genial. Proximidad que fue aceptada con la condición de que las visitas se realizaran solamente cuando Quiroga estuviera con un mood propicio. Para anunciar estos no frecuentes estados de ánimo, el uruguayo izaba una bandera.

Pero ni los pre-muerte ni los post agregaron nada de importancia a la biografía de Brignone y Delgado, nunca reeditada –que yo sepa– e imposible de encontrar ni en librerías de viejo ni en bibliotecas de amigos.

Cuando su obra ya era definitiva, hecha con cuentos tremendos escritos sin tremendismo, con cuentos para niños inteligentes que delatan una escondida y rebelde ternura, con un par de mediocres novelas que confirman su insincero aserto de que una novela es solo un cuento alargado, aceptó la tentación de bajar a Buenos Aires. Dejaba detrás las alegres fatigas del machete y la congoja de una muerte trágica que tal vez, sin quererlo, él mismo había estado conjurando al exigir a otros el coraje incansable en la lucha con el destino, coraje que él mantuvo hasta el fin.

Este viaje a la capital tuvo forzosamente la calidad de una visita más o menos larga. Quiroga era ya padre e hijo de la selva y no resistió mucho su llamado.

Aquel viaje visita tuvo tres consecuencias que, sin duda, afectaron al escritor con intensidad diversa.

La más importante y nada literaria fue provocada por la imprudencia de su hija Eglé –maravillosa persona– al presentarle a una compañera de colegio, muchacha de gran belleza. Poco tiempo después, Quiroga se casó con ella y la llevó, como cazador y presa, a su casa en la selva norteña.

La segunda consistió en una larga temporada de fiestas y reuniones en las que admiradores, y aspirantes a buenos discípulos rodearon al maestro tanto en su residencia de las afueras, en la localidad de Vicente López, como en hogares y restaurantes porteños. Aquí el hombre huraño, tan parco en tolerar visitas y habituado a cerrar las puertas de la casa recia y humilde que había construido con sus manos, bajó la guardia, supo ser amable, cordial y receptivo. Confirmaba que su tarea de escritor no había sido vana y tenía a su lado la hermosura demasiado blanca, demasiado rubia, de su nueva esposa.

Tantos meses de merecida dicha tenían que provocar la tercera consecuencia.

Ahora, una aparente digresión: otro suicida famoso, Hemingway, obtuvo, más o menos un año después de volarse la cabeza, un curioso reconocimiento a su obra y a su vida. Cáfilas de criticones, de fracasados, de adictos incurables a la envidia se abalanzaron con furia a la conquista de espacio en diarios y revistas para atacar al muerto.

Juan Carlos Onetti (1 de julio 1909, Montevideo- 30 de mayo 1994, Madrid) escritor y columnista uruguayo autor de libros como Juntacadáveres, La vida breve, El astillero, etc. Ganó el Premio Cervantes en 1980. Fragmento de columna publicada en El País de Madrid, 20 de febrero de 1987.