El siglo XX se inicia y se continúa como una vuelta a las cosas mismas, como una vuelta a la realidad. Los filósofos encuentran, una vez más, la filosofía que permita descubrir esa realidad que el positivismo eludía. Bergson, Boutroux, Nietzsche y el propio Rodó inspiran la nueva filosofía en su búsqueda de una realidad más honda, de lo que hace al hombre un Hombre.

¿Qué hace del hombre un Hombre? y, por ende, ¿del latinoamericano un hombre sin más?, la libertad, pero no la libertad del viejo liberalismo, ni la del positivismo, sino la libertad creadora. Un modo de ser que todos los hombres poseen por el hecho de ser hombres. Descubrirlo, hacerlo patente, es lo que se propondrán Antonio Caso, José Vasconcelos, Alejandro Korn, Carlos Vaz Ferreira, Alejandro O. Deustúa, Enrique Molina y otros. Aliado de esta filosofía que mostraba que el hombre buscado está dentro de cada hombre, que el paradigma es sólo el hombre mismo, independientemente de que sea latinoamericano, estadounidense, europeo, asiático o africano, surge, como paralela expresión, el nacionalismo. Un nacionalismo distinto del que surgiera inspirado en el romanticismo del siglo XIX. Un nacionalismo que buscará en sus pueblos lo que la nueva filosofía buscará en los individuos. Un modo de ser propio, un modo de ser que no tiene por qué ser semejante al de otros pueblos. Un modo de ser que, en la medida en que se afiance, se fortalezca, escapará a la enajenación, a los nuevos coloniajes, a la situación de subdesarrollo, a la infrahumanidad como expresión de subordinación.

Un nacionalismo que se sabe distinto del que, tanto en Europa como en América, ha originado imperialismos: imperialismo europeo o imperialismo estadunidense, no importa cuál. Un nacionalismo que trata de afianzar lo propio, al mismo tiempo que se enfrenta a lo que le es ajeno en el sentido ‘de que lo hace su instrumento, en el sentido de que lo subordina. Por ello se presentará ante el exterior, ante los que eran sus paradigmas, sus modelos a realizar, como antiimperialismo. En 1910 la Revolución mexicana y. con ella, un extraordinario movimiento nacionalista que abarca a la cultura misma. Después o simultáneamente, movimientos políticos y culturales en cada uno de los países latinoamericanos, tratando de frenar la nueva y poderosa expansión del heredero del mundo occidental, al mismo tiempo que fortalece, o trata de fortalecer, su economía apoyando a las clases o grupos medios para que hagan por América Latina lo mismo que sus iguales hicieron por los imperios de Europa occidental y Estados Unidos.

Los filósofos latinoamericanos, como lo señalaba Rodó, se lanzan a la búsqueda de lo propio, lo original de los pueblos latinoamericanos. Y dentro de esta originalidad la filosofía misma. Esto es, el Verbo, el Logos, la Palabra. Un Verbo que no ha de seguir siendo prestado. Pero será al término de la segunda guerra mundial cuando esta preocupación se acreciente y se transforme en uno de los temas centrales de varios filósofos latinoamericanos. Una preocupación que no será, sin embargo, ya propiamente latinoamericana. Al término de la segunda guerra mundial han surgido otros pueblos, nuevas naciones han realizado emancipaciones que recuerdan o siguen la secuela iniciada por los latinoamericanos en el siglo XIX. Y con estas naciones, y el nacionalismo que las anima, surgen también preguntas sobre la posibilidad de un filosofar propio que les ayude a afirmarse. ¿Qué pasa entonces con el gran filosofar oriental? ¿Por qué los hindúes, vietnamitas, coreanos, malayos o chinos han de hacerse preguntas sobre la forma de un filosofar que les sea propio? ¿No lo ha dado ya Confucio, Buda, Los Vedas? No, se trata de un filosofar que, como el latinoamericano, tenga que enfrentarse o, al menos, situarse dentro de un mundo del que, quieran o no, son ya parte. Un mundo al cual pertenecen, pero en el cual no pueden seguir teniendo el papel de instrumentos, de subordinados. La expansión del mundo occidental ha creado este mundo haciendo prevalecer su dominio. Se trata de un mundo que ya no puede ser destruido, que debe prevalecer, pero no el orden en que han sido situados los hombres y los pueblos. Así lo siente y piensa un Nehru… La misma filosofía occidental ofrece los elementos para que los enajenados queden desenajenados. La posibilidad de una filosofía asiática, africana o latinoamericana está encaminada a esta desenajenación, Los asiáticos, como los africanos y los latinoamericanos, quieren saber cuál es su puesto en esa humanidad planetaria que la expansión occidental, a pesar suyo, ha originado. De aquí las preguntas por una filosofía latinoamericana, asiática y africana, cada quien por su lado, en principio sin conocimiento de una tan semejante preocupación. Y de aquí, también, una vez más, la pregunta por el ser de los hombres que forman estos pueblos, por su lugar en el cosmos creado por la filosofía occidental. La pregunta por el ser del mexicano, argentino, cubano, chino, hindú, vietnamita, coreano, senegalés, ghanés, egipcio… ¿Qué soy como hombre y cuál es mi puesto entre los hombres?

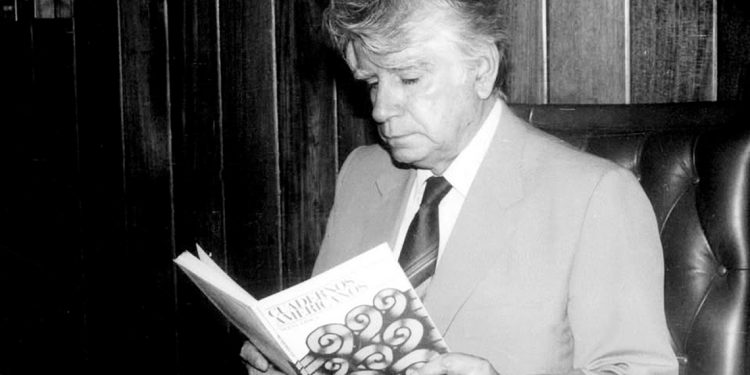

Leopoldo Zea Aguilar (Ciudad de México, 30 de junio de 1912 – 8 de junio de 2004) fue un filósofo mexicano, uno de los pensadores del latinoamericanismo integral en la historia. Fue discípulo de José Gaos.