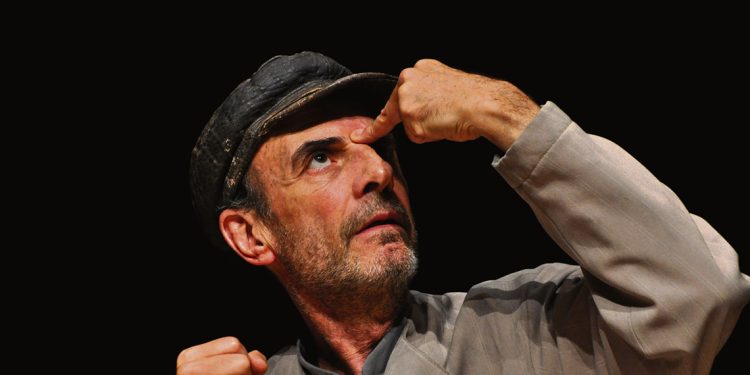

La Mañana dialogó con Jorge Bolani (Montevideo, 18 de mayo de 1944), una de las figuras más destacadas de las artes escénicas nacionales. Su larga carrera, fundamentalmente como actor de teatro, ha incluido la dirección y la docencia, además de icónicas actuaciones en cine, de entre las que destaca su participación protagónica en Whisky.

¿Qué tal si empezamos por el principio? Cuéntanos de tu infancia, tu entorno familiar y tus primeros pasos en lo artístico.

Nací en el barrio Cordón, en una casa de familia humilde, en la calle Carlos Roxlo entre Colonia y Mercedes. Compartíamos la vivienda con mis padres y mis abuelos maternos. No es un dato menor, más bien diría causal, que en la vereda de enfrente –en la esquina de Mercedes y Carlos Roxlo– estaba enclavado el Teatro El Galpón, emblemática institución fundada en 1949.De modo que para mí, en edad escolar, entrar un día a ese ámbito, conocer la sala, sus butacas, su escenario, sus recovecos, sus camarines, ver innumerables ensayos y funciones, conocer a aquellos actores/actrices, conversar con ellos y luego verlos transformarse en personajes, evidentemente fue una siembra que quedó marcada en mi espíritu curioso. A mis diez años, siendo ya un vecino conocido de los galponeros, vinieron a mi casa a preguntarle a mis padres si me daban permiso para actuar en una muestra de alumnos de El Galpón; y el sueño se hizo realidad, me vistieron de gnomo, me maquillaron y pisé por primera vez aquel escenario “como actor”.

Una segunda etapa muy fructífera fue cuando entré al grupo de teatro amateur de alumnos del Instituto Cultural Anglo Uruguayo (estudiaba inglés allí, un idioma que siempre me fascinó), y se dio un segundo sueño del pibe veinteañero. Nos dirigía uno de los fundadores del Teatro Circular –Eduardo Malet– y allí me quedé cinco años actuando en inglés. Finalmente llegó la oportunidad de presentarme a un llamado de prueba de ingreso del Teatro Circular (comienzo de los 70), afortunadamente quedé aprobado y después transcurrieron casi treinta años como actor del elenco estable. Toda una formación, no solamente como actor, sino como militante del teatro independiente.

Tienes muy buen oído, tanto para los idiomas como para lo musical. ¿Cuáles son tus gustos musicales? Te vemos en las redes muy activo en ese sentido y en especial con algún estilo o época.

Gracias a mi padre soy muy melómano. En mi casa de infancia había una radio a válvulas en el comedor diario y otra más pequeña en el dormitorio de mis padres. Esos fueron mis alimentos en materia de música; todo era bastante ecléctico: jazz, tango, vals, bolero, samba y música clásica. Con el correr de los años le fui agregando música soul, pop, rock y country. En los últimos años, con la aparición de las redes sociales, me gusta elegir canciones y compartir con el universo de personas. Han sido muchos años de formar el oído y considero que lo sigo manteniendo bastante bien; el teatro me dio un par de chances de cantar en obras y creo que no desentoné: me fue bastante bien. En el cine tuve un enorme desafío: cantar en la película Whisky un tema muy popular de Leonardo Favio, “Hoy corté una flor”, y quedamos conformes.

Háblanos de tu formación teatral. ¿Cuáles fueron tus referentes personales e institucionales? ¿Cómo se dio el pasaje de actor a director y docente? ¿Y la escritura teatral?

En la pregunta inicial abordé algo sobre mi precoz formación, aunque la verdadera decantación la tuve dentro de la Escuela de Arte Escénico del Teatro Circular. Allí se dio un proceso de permanente maduración no solo como actor, sino como hombre de teatro independiente; es decir, integré el elenco estable durante veintinueve años consecutivos, en el rol de actor, pero también conocí desde adentro el funcionamiento institucional, hacíamos de boleteros, acomodadores, pintadas del interior del teatro, atendíamos la cantina e integrábamos distintas comisiones, de difusión, RRPP, administración, finanzas, biblioteca, artísticas y de directiva. El repertorio tanto para directores, obras y autores se elegía por asamblea de todos los integrantes; luego de elegido el director respectivo, el propio director era quien formaba el elenco en conversación con la directiva del Circular.

Mis maestros referentes son Omar Grasso, Jorge Curi, Walter Reyno, Berto Fontana, Mary Minetti, Mercedes Rein, Juan Maglia, Aramís Tabárez, etc.

¿Cómo se fue dando esa mixtura de actividad de actor, director y docente? Esto tuvo muchas idas y vueltas porque yo me considero actor, que me gusta dirigir si el proyecto me enamora. Esto quiere decir que, si se me da a elegir entre actuar o dirigir, en general, siempre voy a preferir actuar. No obstante, hice cuatro direcciones. La primera en 2009, recuerdo perfectamente que no estaba en mi cabeza dirigir, cuando en una oportunidad fui a ver una película en Cinemateca llamada Tape del autor norteamericano Stephen Belber. Salí como loco del cine porque dije: “Yo esto lo querría hacer en teatro” y como soy de los espectadores que me quedo hasta la última línea de créditos en la sala de cine, en la última línea decía “basado en la obra de teatro homónima”. Esto fue un envión de energía, tanto que ya no podía dormir sin dejar de pensar en esa película y en esa temática. Busqué la obra –que me la encontró y me la pidió al exterior mi amigo Rogelio Gracia–, luego vino la etapa de traducción porque está escrita en yanqui y finalmente logré con una amiga del instituto Anglo que entre los dos pudiéramos llevarla al español. Y finalmente la estrené en la Sala 2 del Teatro Circular. Estando en la Comedia Nacional, un día, el director, Mario Ferreira, me llamó y me dijo: “Me interesaría que dirigieras, acá dentro de la Comedia”. Quedé bastante sorprendido, no esperaba esa convocatoria, y él mismo me sugirió que dirigiera Doña Ramona, del autor Víctor Manuel Leites. Bueno, habiendo actuado en ella en el año 1982 en el Teatro Circular como estreno y varias temporadas bajo la dirección de Jorge Curi, me sorprendió y me encantó la idea de dirigir a mis propios compañeros de ese entonces. Finalmente la estrenamos en agosto del 2011. Luego, en 2013, junto con mi amigo el actor y director Eduardo Cervieri preparé o adapté/versioné una obra basada en el texto de Julio César Castro (Juceca) Hay barullo en El Resorte. Fue un trabajo muy lindo porque no fue solo la dirección de la obra, sino haberme imaginado esos personajes del boliche El Resorte encarnados por actores y actrices: la estrenamos en el 2013. La última dirección fue ya estando fuera de la Comedia Nacional en un método bastante similar a la obra de Juceca. En este caso tomé textos de Roberto Fontanarrosa, el rosarino, y dirigí una versión que le puse como título Flor nueva de antiguas risas. Esto lo estrenamos con el elenco del Teatro Circular y algunos invitados de afuera del Circular en el 2017.

En cuanto a la docencia, mi trayectoria fue de once años. Recuerdo que comencé en 1995 y finalicé en 2005. Armé grupos privados en diferentes lugares como en Casa de Andalucía, Teatro Victoria y también fui convocado por Teatro Circular para dirigir a sus alumnos de segundo año en 2001. También la queridísima Mary da Cuña me invitó a hacerme cargo del segundo semestre de 1995 en su taller de formación teatral. Y así llegamos al 2005, donde forzosamente, y con mucha pena, tuve que abandonar esa parte docente, pues la Comedia Nacional me había convocado para el elenco estable y realmente no tenía el tiempo para dedicarle a otra actividad, más sabiendo que dentro de la Comedia uno está full time.

Con más de 50 años de trayectoria teatral has visto nacer, crecer, cambiar y resurgir el teatro varias veces. ¿Qué géneros, estilos o influencias han perdurado en tu memoria sensible? ¿Qué momentos, autores, directores sentiste más afines como actor? ¿Qué te dice el público? ¿Te pide algo? ¿Te recuerda por alguna obra o papel en especial?

El teatro uruguayo más o menos sistematizado, en producciones independientes y de la Comedia Nacional, ha estado muy activo desde la década del 50. Fui espectador de muchos géneros y estilos y participé de casi todos ellos, excepto el sainete, lo cual lamento hasta el presente. Autores como Antón Chejov, Shakespeare, Ionesco, Lope de Vega, Berkoff, García Lorca, Amir Mouwabad, Pinter,Tony Kushner, Dave Mamet, Darío Fo, Pirandello, Ibsen, Strindberg, Moliere, los argentinos Carlos Pais, Eduardo Pavlovski, Roberto Cossa, Carlos Gorostiza, Mauricio Kartum y los uruguayos Mario Benedetti, Florencio Sánchez, Julio César Castro, Carlos Manuel Varela, Ricardo Prieto, Antonio Larreta, Víctor Manuel Leites y Jacobo Langsner han dejado huellas imborrables porque me han hecho pensar sobre el hombre, su prójimo y la sociedad, todo esto a través del humor, el naturalismo, el realismo, el humor corrosivo, absurdo, farsesco, irónico, sutil, surrealista, así como en el drama. Y en este sentido, no tengo marcadas preferencias, aunque si tuviera que elegir, Antón Chejov es mi faro.

El público uruguayo, en general, es un poco reticente con sus artistas, aunque en los últimos tiempos se ha abierto a ser más expresivo. Persiste una comunicación un poco tímida para el contacto personal. Sin embargo, se me han acercado en varias instancias personas que expresan el recuerdo de algún personaje o escenas que lo hicieron reír o conmover. El hecho de haber recorrido el teatro, la TV, el cine, locuciones publicitarias y la docencia facilita, a veces, el reconocimiento más público.

¿Cómo afectan los adelantos tecnológicos? ¿Ayudan al diseño? ¿Se ensaya meses para ocho funciones? ¿Cuál es el problema: la falta de salas, de producción, el valor de las entradas, la falta de difusión, la sobreoferta? ¿Cómo ves nuestro teatro en relación a otros países? ¿Cómo ves a los nuevos teatreros?

La tecnología considero que es muy bienvenida para lo artístico y como siempre hay que buscar en relación con uno al recurrir a ella. He visto espectáculos donde la tecnología de algún modo anuló el contenido y el relato psicológico de los personajes. Otras veces ha sido un poco a la inversa, los recursos técnicos jerarquizan el espectáculo dando un soporte visual estupendo, ya sea en proyecciones, manejo de la luz/sombra, optimizando la banda sonora, etc.

Estamos asistiendo desde un poco antes de la pandemia yo diría que a un cambio de paradigma en cuanto a la permanencia de los espectáculos en la cartelera. Hay sobreoferta, como desde hace muchos años, hay bastantes salas y se han incorporado algunas más. En cuanto al precio de las entradas, es variado y opinable (estoy refiriéndome al teatro independiente): no todos los bolsillos pueden encarar una entrada de teatro. Pero lo que favorece es la cantidad de convenios que se ofrecen, a saber, diferentes tipos de bonificaciones, el 2×1, uso de tarjetas, etc. Pero la cantidad de funciones ha disminuido considerablemente, más allá de la calidad. Es un fenómeno nuevo, al que no es fácil acostumbrarse. Es más, instituciones de larga trayectoria como el Galpón, el Circular, el Tinglado, reducen su cantidad de funciones porque “se viene el próximo estreno”. Es un tema de producción, lo cual es bienvenido pues el público se ve beneficiado con un repertorio más variado. Si tuviéramos que dar números promedio, diríamos que un espectáculo se ensaya dos meses y luego se representa entre dos y cuatro fines de semana. Así mismo, paradójicamente, podemos constatar un fenómeno de reposiciones de esas obras ya estrenadas –no en todos los casos– que cada productor/a consigue, lo que se traduce en una especie de compensación.

Mucho he leído que el teatro uruguayo en las décadas del 50 y 60 tuvo un nivel de esplendor, reconocido internacionalmente. Me consta como espectador asiduo de la Comedia Nacional. En 1971 es cuando yo descubro el teatro independiente –magnífico– tanto en predictadura militar como posteriormente. Cito las décadas del 70 y del 80. Existió el teatro de resistencia (y también en otras ramas artísticas). Frente a ese período oscuro, el nivel era sorprendentemente creativo y surgieron espectáculos inolvidables. En mi opinión, al final de los 80 el nivel no fue tan creativo, pues “el enemigo” ya no estaba y tal vez involuntariamente fue como una transición que hizo reducir su nivel. Desde los 90 hasta hoy tiene lógicos altibajos, con una mayor y gran presencia de las generaciones jóvenes que aportan nuevas ideas desde la dramaturgia, dirección, actuación y diseño técnico en un mix con sus mayores que le aportan otro tipo de experiencia. También constatamos que de la enorme mayoría de jóvenes egresados de diversas escuelas y talleres, a veces saltean etapas de su propio desarrollo, lo cual produce resultados donde se aprecian cuotas de inmadurez. No opino deliberadamente de la Comedia Nacional, que tuve la fortuna de integrar durante diez años, pues esto supone recorrer 77 años de una institución y requiere dedicarle de esa forma un tiempo especial.

¿Hay que desnudarse, sacarse lo civil antes de adoptar el personaje? ¿Cuál método crees adecuado para un actor teatral de hoy en día? Como docente, ¿qué tratas de provocar, despertar o hacerles sentir a tus estudiantes?

Recuerdo que en mis tiempos de formación actoral, e incluso cuando ya ensayaba para estrenar un espectáculo, nuestro gran maestro Jorge Curi generaba al comienzo del ensayo una charla cualquiera sobre la vida cotidiana, nos íbamos entusiasmando y ese intercambio a veces duraba hasta veinte minutos o más; luego comenzábamos directamente con el material específico del texto que nos reunía. Pasó un tiempo para que realmente me diera cuenta de que ese tiempo previo de charla no era casual, ocurría que lo que el maestro Curi buscaba era que en dichas conversaciones distendidas cada uno de los actores y actrices fuéramos “descargando” las tensiones y distracciones que cada uno traía de sus vidas, se fuera diluyendo, y poder poner el foco, abstraernos y concentrarnos en nuestra labor. Es decir, dejar nuestros ropajes habituales y arroparnos gradualmente al personaje que nos habían asignado. A la inversa, cuando llegábamos a nuestros hogares lo conveniente era abandonar dichos personajes y sus características específicas en cuanto a la voz, las distintas formas corporales y los comportamientos que estábamos aprehendiendo en el lugar de ensayo. Y esto por supuesto que se aplica a las funciones (representaciones) una vez que la obra ya estaba en cartel.

Aunque pueda considerarse extraño, yo no tengo un método especial para encarar los personajes –método en el sentido de tips o códigos, que en general resultan ser fórmulas exteriores que finalmente hacen de la actuación algo poco creíble y que el espectador también lo percibe–. Yo le doy enorme y decisiva importancia a la observación de nuestro entorno, que va cambiando permanentemente; y eso es lo que le trasmito a mis alumnos: comportamientos humanos, gestos, formas de hablar, risas, actitudes, diferentes voces, formas de caminar, de sentarse, etc., tics personales y más. Y estimular la curiosidad para que ellos lo puedan hacer hasta casi inconscientemente. Toda esa información se aprehende y queda guardada en nuestro interior; ya vendrá el tiempo de recurrir a ella. Porque uno, copia, recrea, imita, aunque no es todo para construir personajes. La otra tarea es lo emocional y es crucial; poder ser sensible y registrar lo que a uno lo emociona, compleja tarea que es como mirarnos a nosotros mismos como de afuera. Y para desarrollar esa sensibilidad también los insto a que presencien exposiciones/expresiones de otras disciplinas artísticas: pintura, escultura, música, etc., comprometiéndose con la experiencia: alguna nos va a sorprender más, otra menos. La lectura es muy necesaria en todos sus géneros. Todo esto activa nuestra imaginación y la dinamiza. En la etapa de formación lo antedicho es imprescindible.

Otro aspecto medular es que actuamos con todo el cuerpo, no alcanza con la voz y lo gestual, es totalmente necesario que en la etapa de formación y ensayos investiguemos el lenguaje corporal integral del personaje que debemos construir. Diría que el involucramiento del cuerpo es total y permanente, más nuestro mundo interior e imaginación. Estaremos entonces en condiciones de plasmar algo creíble para el espectador y por tanto la energía de comunicación va y viene todo el tiempo. Así es como entretenemos al espectador –en el sentido menos peyorativo del verbo– y además lo hacemos reflexionar sobre lo que entregamos. Porque actuar es un acto de amor.

Trabajaste para la Comedia Nacional y para el teatro independiente ¿Qué aspectos destacas de cada uno de ellos? ¿De qué manera influye la empatía en lo grupal? Levón en la EMAD decía que el teatro no es una democracia. ¿Estás de acuerdo? Como director, ¿qué aspectos son los que más te preocupan?

Estuve ligado al teatro independiente durante veintinueve años ininterrumpidos en el Teatro Circular, más diez en la Comedia Nacional, más trece años repartidos en producciones independientes y un regreso al Circular. Más de medio siglo actuando y dirigiendo. Como docente teatral he recorrido trece años entre el Circular y talleres personales.

En el teatro independiente aprendí no solamente la tarea actoral, sino que de camino fui absorbiendo aspectos de tareas técnicas como espacio escénico (escenografía), mundo sonoro, iluminación. Y algo decisivo fue aprender a militar a la interna del Circular para su supervivencia-esto es, hacíamos boletería, improvisados porteros y acomodadores, pintadas de paredes, camarines, etc., todas tareas honorarias, pues la inmensa mayoría de los integrantes trabajábamos horas en empleos rentados diversos, y a partir aproximadamente de las 20 horas estábamos en el teatro. Esto sucedía en varias Instituciones teatrales, con lo cual nos convertimos en hombres/mujeres de teatro independiente.

La Comedia Nacional, fundada en 1947, es una Institución que depende de la Intendencia de Montevideo y constituye en materia teatral el único elenco rentado en nuestro país. He tenido el privilegio de integrar su elenco estable en el período 2004/2014, habiendo sido convocado por designación directa, recordando que el otro procedimiento para ingresar es mediante concurso de oposición y méritos. Es de dedicación completa y se trabaja de martes a domingo. Puedo decir que mi estadía fue muy enriquecedora, ingresé en edad madura y uno comprueba que estamos permanentemente aprendiendo y madurando el oficio. Fue un período de muchos desafíos actorales y también de integración de comisiones internas que atienden temas artísticos y de elección de repertorio, junto con el/la directora de turno. Hice varias amistades hasta el presente con compañeros/as de esa época. En dicho período, además, se reafirmó el concepto de participación como ejercicio de responsabilidad personal y comunitaria, así como la búsqueda del bien común. No olvidemos que las retribuciones que se destinan a los integrantes artísticos, técnicos y administrativos, provienen de los propios ciudadanos que habitamos la capital.

Creo comprender a Levón cuando cita que el teatro no es democrático, suena un tanto temerario, interpreto que en la relación director/a y actores/actrices, la última decisión es de los primeros, apegándose a normas, reglamentos internos; él, como docente de larga data, ejerce ese verticalismo, pero lo practica a la vez con una gran seducción.

Las escasas veces a través del tiempo que yo he dirigido espectáculos profesionales, he comprobado que esa relación actor/actriz-director/a, constituye finalmente una sociedad de acuerdos, donde a los actores/actrices es necesario “esperarlos/as” para conocer sus propuestas en el proceso de creación y no imponer nuestra visión unilateralmente; es una ardua tarea que necesita gran paciencia para lograr empatizar los multifacéticos enfoques. Para mí, existe una máxima, si se me permite una definición: el actor/actriz tiene que ser natural y profundo.

¿El teatro es militancia? ¿El teatro es un espejo? ¿Qué fue y es El Circular? ¿Doña Ramona, El Boliche del Resorte o Ionesco? ¿Cada noche es un estreno?

Sobre la militancia unida a mi trayectoria en el Teatro Circular, lo mencionamos en anteriores respuestas, no obstante, cuando uno internaliza que el teatro significa una genuina pasión en nuestras vidas, diría que la militancia la comprendemos como una misión que irremediablemente hay que cumplir. Una misión para con la sociedad que nos rodea y responsablemente le entregamos lo mejor de nuestra energía creadora. Más allá de resultados, lo que importa es que nuestros espectadores puedan tener un tiempo de entretenimiento y reflexión.

De los títulos citados, la verdad es que fue un enorme placer participar en dichos espectáculos, Doña Ramona (Víctor M. Leites) fue realmente un hito en los 80, intervine como actor y estuvo cinco años en cartel; fue reconocida en Europa, siendo el primer grupo independiente que estrenó en España y posteriormente la Radio TV Española vino a Uruguay a filmarla especialmente. En cuanto a Hay barullo en El Resorte (2013/14) participé como director del espectáculo, habiendo realizado junto a Eduardo Cervieri la versión y adaptación de cuentos del genial Julio César Castro. Sobre Eugenio Ionesco –maestro del teatro del absurdo– participé como actor en 1995 y recientemente en 2024. Los tres espectáculos citados fueron postulados al Premio Florencio en las respectivas ocasiones.

¿Qué personaje disfrutaste más como actor teatral y cuál personaje desearías hacer? ¿Tienes actores, autores y directores preferidos a nivel nacional e internacional? ¿Y de cine?

Enumero una serie de mis personajes favoritos con obra y autor.

Gabriel Durand, de Una giornata particolare, de Ettore Scola (1984). Platonov o Miguel el loco, de la obra homónima de Antón Chejov (1987). Todos los personajes de Fontanarrisa, de Roberto Fontanarrosa (1993y1998). Jerry, de Traición de amor, de Harold Pinter (1994). Joe, de Ángeles en América, de Tony Kushner (1994). Todos los personajes de El porvenir está en los huevos, de Eugene Ionesco (1995). Martín Santomé, de La tregua, de Mario Benedetti (1996). Steve y Les, de Decadencia, de Steven Berkoff (1997). Zeta de En honor al mérito, de Margarita Musto (1999). El Profesor, de Oleanna, de David Mamet (1997). Tío Vania, de obra homónima de Antón Chejov (2001). Novecento, de obra homónima de Alessandro Baricco (2003). Fernando, de El viento entre los álamos, de Gerald Sibleyras (2005). Pignon, de La cena de los tontos, de Francis Veber (2005). Meyerhold, de Variaciones Meyerhold, de Eduardo Pavlosky (2012). Barrymore, de obra homónima de William Luce (2019).

Una asignatura pendiente es el mítico personaje cervantino Don Quijote.

Hay profesionales que para mí han sido inspiradores. En materia actoral puedo citar a Enrique Guarnero, Armando Halty, Héctor Alterio, Luis Fourcade, Nidia Telles, Gloria Demassi, Nelly Antúnez, Ana Rosa, Andrea Davidovics, Luis Orpi, Pepe Soriano, Carlos Carella, Peter O’Toole, Michel Gambon, Ian McKellen, Vittorio Gasman, Nino Manfredi, Jean María Volonté, Luigi Proietti, Daniel Auteil, Lino Ventura, Mads Mikkelsen, Alberto Lionello, Kate Winslet, Cate Blanchet, Helen Mirren, Magie Smith, Olivia Colman, Judi Dent, Fernanda Torres, Mónica Vitti, Al Pacino, Peter Ustinov.

En directores: Jorge Curi, Omar Grasso (ambos mis formadores), Taco Larreta, Dumas Lerena, Héctor Manuel Vidal, César Campodónico, Horacio Buscaglia, Alfredo Goldstein, Ruben Yáñez, Bernardo Galli, Lucio Hernández, Jorge Denevi y llegué a ensayar con Schinca una obra que nunca se estrenó.

En autores: Florencio Sánchez, Alberto Paredes, Carlos Manuel Varela, Santiago Sanguinetti, Carlos Gorostiza, Roberto Cossa, Omar Varela, además de Shakespeare, Ibsen, Kafka, Pirandello, Lope de Vega, Lope de Rueda, García Lorca, Pasolini y de los directores/autores: Arthur Miller, Tennessee Williams, Beckett y Chaplin.

Hablemos de cine. Eres el actor que protagonizó el “maracanazo del cine uruguayo”: el largometraje Whisky (Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 2003). Pero además, participaste en el largometraje Corazón de fuego (Diego Arzuaga, 2000), el cortometraje Vecinos (Franklin Rodríguez y Mateo Gutiérrez, 2003), el cortometraje Juez de línea (Pipe Durán, 2003), el largometraje Ruido (Marcelo Bertalmío, 2004), el largometraje Orlando Vargas (Juan Pittaluga, 2004), Matar a todos (Esteban Schroeder, 2006), Persona non grata (Krzysztof Zanussi, 2006), La cáscara (C. Ameglio, 2007), Mr. Kaplan (Álvaro Brechner, 2013), Mi mundial (Carlos Andrés Morelli, 2017) y A los ojos de Ernesto (Ana Luiza de Azevedo, 2019), además de TV y cortos publicitarios. ¿Crees que fue una época de arranque para la industria? ¿Cómo la viviste? ¿Qué desafíos tuviste que vencer? ¿Qué fue lo mejor? ¿Cómo seleccionas los proyectos en los que te invitan a participar?

A fines de los 90 y comienzos del nuevo siglo, la producción de películas en Uruguay era casi nula; yo diría una o tal vez dos por año, y sin prisa, pero sin pausa, ese promedio comenzó a incrementarse. Un detalle a tener muy en cuenta es que prácticamente la mayoría de esas películas eran coproducciones con Argentina, además de con Chile y muy ocasionalmente con otros países. En dicho contexto, Whisky, que había ganado mejor guion en Sundance, fue filmada ya con la financiación obtenida. Viví ese tiempo alternando el teatro con estas primeras producciones audiovisuales. Tiempo de aprendizaje sobre la marcha, de plasmar actoralmente en un lenguaje no transitado. Había que encarar la técnica del trabajo evitando ser “teatrales” frente a la cámara. Y todos/as fuimos puliendo ese oficio, a saber: rodar escenas sin cronología, acostumbrarse al set rodeados de cables, cámaras, luces y una numerosa cantidad de personas que de pronto estaban a un metro de distancia. Dicho de otro modo, lograr una concentración en tiempo presente a la vez de una abstracción de todo lo que rodea y un detalle nada menor: resignificar y desarrollar muchísima paciencia en la relación del tiempo personal del rodaje con el tiempo de presencia de la respectiva jornada.

Respecto a una selección personal de los proyectos que acepto, independientemente de que sean teatrales o audiovisuales, hay varios factores: el relato, la temática, la experiencia y trayectoria de quienes están a cargo y el personaje que me ofrecen, ya sea a través de casting o propuestas directamente. Es cada vez más importante conocer antecedentes de quien/quienes produce/n el producto.

¿Son importantes los premios y reconocimientos? Resultaste ganador del Premio Florencio a Mejor Actor de Teatro en 1994 por Ángeles en América, en 1997por Decadencia, en 2001 por En honor al mérito, en 2012 por Variaciones Meyerhold y a fines de 2015 fuiste nombrado para integrar la Academia Nacional de Letras del Uruguay.

Los premios y reconocimientos afectivamente son un estímulo para mí, entendiendo que no todos los artistas opinan igual. En el caso de los Premios Florencio, hay colegas que entienden que la priorización de una labor por sobre otra constituye una suerte de competencia hacia adentro de la comunidad teatral. Algo muy respetable y muy subjetivo. Existe un jurado con sus normas y reglamentos que en definitiva premia y el sentido de objetividad casi siempre está en cuestión. Nadie es 100% objetivo y hay que aceptarlo, pues en la vida es así. No tiene sentido frustrarse, enojarse, tensarse en el antes y el después de una premiación, pues ese resultado puntual (se aplica por temporada anual) nos conduce a un contrasentido existencial. Desarrollamos y perfeccionamos un trabajo cuyo vínculo con la alegría y con la libertad es un pilar que no vale la pena desdibujar.

En lo personal y mirando a largo plazo se puede estar más o menos de acuerdo con las premiaciones, pero no puedo mirar con indiferencia mis dieciséis postulaciones al Premio Florencio, de los cuales obtuve los que se reseñan.

En cine obtuve por Whisky a mejor actor ex aequo junto a Andrés Pazos y obtuve premio a mejor actor por A los ojos de Ernesto en el Festival Internacional de cine de Punta del Este. Debo agregar tres distinciones por trayectoria: Premio Morosoli, Premio Zabala Muniz y el premio que otorga ACCU . La elección de mi persona en el 2015 para integrar la Academia Nacional de Letras como académico de número ha sido una de las satisfacciones mayores que he experimentado.

¿Qué te motiva hoy? ¿A qué dedicas tu tiempo: cantar, escribir, preparar trabajos, jugar, leer, ver series, charlar con amigos, hacer ejercicio, tomar café? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti de aquí a 50 años? ¿Cuál es tu próximo proyecto?

Lo que me motiva en la vida es seguir cultivando con armonía las relaciones familiares más directas. La otra, es estar al tanto en todo lo que rodea al arte en sus distintas manifestaciones o disciplinas, no solo como hacedor, sino como espectador, o colaborando en distintas áreas.

Una rutina personal imprescindible para mí es la hora del desayuno, lo disfruto como ritual (más allá de lo que contenga para ingerir). Soy bastante multitemático domésticamente, es decir, habiendo ya manifestado que soy muy melómano y me gusta cantar, aunque debo reconocer mis cambios en lo vocal, ahora con un color más áspero. Priorizo el té sobre el café, soy fan del chocolate amargo u oscuro (mínimo 70% de cacao), del Martín Fierro, del arroz, las frutas y verduras, carne roja y pollo en cantidades no demasiado suculentas, fan del pescado, la miel orgánica, frutos secos, aceite de oliva extra virgen; no ingiero sal, ni fritos, ni grasas; tampoco fumo ni soy pro-alcohol.

Todo está muy básicamente bajo un control médico nutricional debido a complicaciones sanitarias importantes. Trato de caminar sin exagerar –el frío perturba mucho–, dispongo en mi casa de una bicicleta fija para ejercicio ultra controlado. Dejo para el final el tiempo para charlar con amigos/as de cualquier época; es una práctica terapéutica que pienso que no falla en cuanto a riqueza de afirmar y sostener vínculos de un modo también espiritual.

Mi próximo e inmediato proyecto es actuar en una miniserie de coproducción argentino-uruguaya bajo la dirección de Daniel Burman y Daniel Hendler. Luego me espera un proyecto teatral en el Teatro Circular con un texto escandinavo sobre el escritor Augusto Strindberg.

Y sigo soñando con Don Quijote.