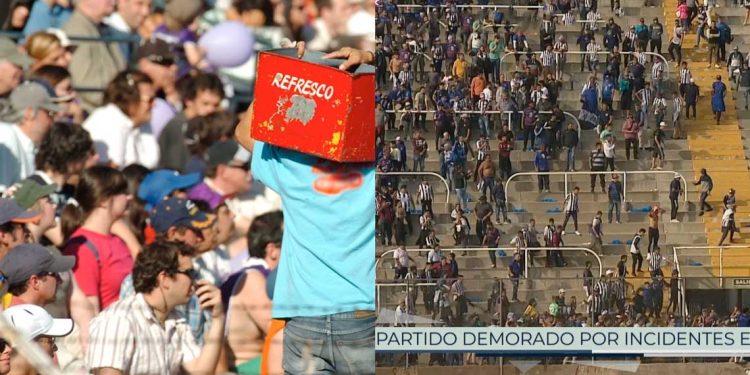

El fútbol fue alguna vez un paseo familiar, una fiesta cultural que unía generaciones, amigos y vecinos en torno a la pasión por la pelota. Los estadios eran espacios de alegría, donde los niños podían mirar a sus ídolos y soñar con imitarlos, donde los abuelos transmitían historias de hazañas deportivas y donde el color, el canto y el aplauso eran la banda sonora de una jornada inolvidable. Sin embargo, esa postal entrañable se ha ido desdibujando hasta convertirse, en demasiadas ocasiones, en una experiencia marcada por la tensión, el miedo y la violencia. Hoy, los estadios y las calles que los rodean son escenarios donde sale a relucir lo peor del ser humano. Un puñado de violentos y extremistas –que nada tienen que ver con el deporte– se infiltra en el espectáculo para desahogar frustraciones, saldar cuentas pendientes o simplemente sembrar caos. Su accionar desnaturaliza lo que debería ser un símbolo de unión, convirtiéndolo en una rutina de barricadas, bengalas, peleas y, lo que más nos duele, vidas perdidas.

Los acontecimientos recientes en Uruguay son un triste ejemplo de este fenómeno. El 6 de julio pasado, en pleno clásico del fútbol uruguayo, una bengala disparada desde la tribuna Colombes del Estadio Centenario impactó a un efectivo policial, hiriéndolo gravemente. Las imágenes, difundidas en medios y redes, mostraron la crudeza de un acto que pudo terminar en tragedia. No fue un hecho aislado: en el interior del país, la Copa Nacional de Selecciones ha vivido episodios de igual o mayor gravedad, con agresiones físicas, invasiones al campo de juego y enfrentamientos con la Policía. En algunos casos, los árbitros debieron suspender los partidos para preservar la integridad de jugadores y asistentes, como ocurrió en el recordado choque entre Treinta y Tres y Cerro Largo.

Estos episodios no surgieron de la nada. La violencia en el fútbol tiene una historia que conviene repasar. Según el sociólogo Leonardo Mendiondo, las barras bravas en sus orígenes se movían “por amor” a la camiseta. Algunos grupos incluso desarrollaban actividades solidarias en sus barrios, organizaban comedores populares y colaboraban con el club. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas agrupaciones comenzaron a transformarse en verdaderas pandillas territoriales, donde la violencia y la confrontación se convirtieron en un sello de identidad. El afán de “marcar territorio” y diferenciarse del resto derivó en un espiral de venganza: uno agrede, el otro responde, y el ciclo se retroalimenta hasta normalizar lo inaceptable.

La mutación de estas barras se ilustra con crudeza en un video difundido por el youtuber Joaco Santos, grabado en la zona de La Blanqueada. Allí se observa a integrantes de la barra brava de Nacional, conocida como “La Banda del Parque Central”, portando armas blancas y protagonizando incidentes en plena vía pública. El material expone una realidad que los vecinos conocen bien: más de 120 residentes y socios del propio club denunciaron por escrito ante el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y la directiva tricolor los graves desmanes y la ocupación de espacios públicos por parte de estos grupos. En su presentación, relataron cobros de “peajes” a transeúntes, disturbios, robos, destrozos, venta de drogas y episodios violentos que se repiten con impunidad, afectando la vida cotidiana del barrio, denunció en su columna de X el periodista Eduardo Preve.

En este contexto, vale recordar una decisión polémica tomada en 2014, cuando el gobierno de entonces resolvió que la Policía debía retirarse de las tribunas y limitar su rol a tareas externas, como la custodia de árbitros o recaudadores. La medida, acordada entre el Poder Ejecutivo y la AUF, buscaba reducir tensiones dentro de los estadios y apostaba a que los organizadores asumieran mayor responsabilidad. Sin embargo, esa política duró apenas dos años. En 2016, una serie de incidentes graves obligó a revertirla, reintroduciendo a la Policía en las canchas, aunque con un esquema más acotado y apoyado en tecnologías de control, como cámaras de reconocimiento facial y registros de ingreso. Aquella experiencia dejó una lección: la ausencia policial en escenarios de alto riesgo no elimina la violencia; al contrario, puede facilitar que esta se exprese sin freno.

A partir de entonces, el Estado intentó reforzar su estrategia. En octubre de 2023, el Ministerio del Interior creó la Dirección General de Seguridad en el Deporte, una estructura destinada a coordinar acciones operativas y de análisis para prevenir incidentes. Años antes, en 2017, se habían instalado cámaras de reconocimiento facial en el Estadio Centenario, se implementó el derecho de admisión –regulado por la Ley 19.534–, se endurecieron los códigos disciplinarios y se comenzó a registrar a cada espectador mediante su cédula de identidad. Gracias a estas medidas, el Centenario se convirtió en referencia regional en identificación facial en tiempo real, permitiendo reconocer y detener a personas con antecedentes de violencia en espectáculos deportivos. ¿Y entonces?

El derecho de admisión, una de las herramientas más potentes para impedir el ingreso de violentos, no está únicamente en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Si bien la AUF puede recomendar y solicitar la exclusión de ciertas personas, la facultad decisoria recae en el Ministerio del Interior, que mediante la Comisión de Seguridad en el Deporte evalúa y emite la resolución definitiva. Esto implica que, a pesar de contar con tecnología avanzada para identificar individuos problemáticos, la eficacia del sistema depende en gran medida de la voluntad política y la coordinación institucional.

En 2024, se creó además una mesa de trabajo que reunió al Ministerio, los clubes y la AUF. Allí se plantearon ideas como una fiscalía especializada, campañas de concientización y la elaboración de protocolos unificados de seguridad. Sin embargo, los hechos del último clásico demostraron que, aunque se ha avanzado en la identificación de violentos, las medidas no han sido suficientes para erradicar el problema. Tras aquel partido, las autoridades volvieron a reunirse para tomar decisiones más drásticas: prohibir banderas gigantes que dificulten la visibilidad de incidentes, impedir el ingreso de hinchadas visitantes en partidos de alto riesgo, reforzar los controles de acceso con inspecciones incluso a jugadores y personal, y revisar de manera exhaustiva todos los sectores del estadio antes de cada encuentro.

Jorge Gómez Arbiza, integrante del equipo asesor en seguridad de Cabildo Abierto, señaló esta semana en entrevista para La Mañana la necesidad de que la policía vuelva a ocupar su lugar dentro de los estadios como lo hacía antes del 2014. “La Policía pudo haber actuado cuando se vio una bengala dentro del estadio” y agregó que “con mayor presencia policial también se pueden combatir otros delitos como la venta de droga o rapiñas en los baños”, recordándonos que la Constitución obliga al Estado a garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, sin distinción de que los eventos sean públicos o privados.

Pero la respuesta no puede ser únicamente policial. Es evidente que se necesitan sanciones ejemplares, que el derecho de admisión se aplique de manera rigurosa y que quienes participan en hechos violentos no vuelvan a entrar a un estadio por mucho tiempo. También es necesario que estas medidas alcancen al interior del país, donde muchas veces los protocolos son más flexibles y la violencia puede desplegarse sin el mismo control que en la capital. No se trata solo de “cuidar los grandes clásicos”, sino de garantizar que cualquier partido, sea en una cancha del interior o en un estadio histórico, pueda disfrutarse sin miedo.

El combate a la violencia en el fútbol exige, además, un abordaje cultural y social. Debemos recuperar la pasión sin violencia, trabajando con las escuelas, los clubes de barrio y las propias instituciones deportivas para promover el sentido de pertenencia desde el respeto, no desde la confrontación. La violencia en el deporte es, en buena medida, un reflejo de otros problemas sociales: la frustración, la falta de oportunidades, el consumo problemático de drogas, el desprecio por la vida ajena. No alcanzará con cacheos y cámaras si no se trabaja en las causas profundas que llevan a un joven a preferir arrojar una piedra antes que alentar a su equipo.

Además, se requiere un marco normativo y operativo más sólido para enfrentar el problema.

También es imprescindible invertir en estudios que analicen con seriedad las motivaciones, perfiles y dinámicas de estos grupos violentos. Conocer a fondo al adversario es la única manera de desarticularlo de forma efectiva. Y, por supuesto, la transparencia debe ser un pilar: las autoridades tienen la obligación de comunicar cada medida, evaluar su efectividad y rendir cuentas a la sociedad, para que la confianza no se pierda.

El fútbol no puede seguir siendo rehén de unos pocos que lo utilizan como plataforma de violencia y descontrol. Debemos decidir si lo recuperamos como un paseo en familia, como parte de nuestra identidad cultural y deportiva, o si lo dejamos sumido en el espiral de miedo que lo viene consumiendo. La pelota, al fin y al cabo, está en nuestra cancha. Y el tiempo para jugarla bien se está acabando.