Ni bien se logran las independencias, cuando aparece el inevitable conflicto entre americanistas e hispanistas, entre los que cargan el acento en la nueva realidad, y los que lo cargan en la antigua tradición. Sarmiento es, sobre todo, americanista. Bello es, sobre todo, hispanista. En México se recuerda cierta polémica entre el indio Ignacio Ramírez y el español Emilio Castelar que gira en torno a iguales motivos. Esta polémica muchas veces se tradujo en un duelo entre liberales y conservadores. La emancipación era tan reciente que ni el padre ni el hijo sabían todavía conllevarla de buen entendimiento. Tercera disyuntiva: un polo está en Europa y otro en los Estados Unidos. De ambos recibimos inspiraciones. Nuestras utopías constitucionales combinan la filosofía política de Francia con el federalismo presidencial de los Estados Unidos. Las sirenas de Europa y las de Norteamérica cantan a la vez para nosotros. De un modo general, la inteligencia de nuestra América (sin negar por ello afinidades con las individualidades más selectas de la otra América), parece que encuentra en Europa una visión de lo humano más universal, más básica, más conforme con su propio sentir. Aparte de recelos históricos, por suerte cada vez menos justificados y que no se deben tocar aquí, no nos es simpática la tendencia hacia las segregaciones étnicas. Para no salir del mundo sajón, nos contenta la naturalidad con que un Chesterton, un Bernard Shaw, contemplan a los pueblos de todos los climas, concediéndoles igual autenticidad humana. Lo mismo hace Gide en el Congo. No nos agrada considerar a ningún tipo humano como mera curiosidad o caso exótico divertido, porque esta no es la base de la verdadera simpatía moral. Ya los primeros mentores de nuestra América, los misioneros, corderos de corazón de león, gente de terrible independencia, abrazaban con amor a los indios, prometiéndoles el mismo cielo que a ellos les era prometido. Ya los primeros conquistadores fundaban la igualdad en sus arrebatos de mestizaje; así, en las Antillas, Miguel Díaz y su Cacica, a quienes encontramos en las páginas de Juan de Castellanos; […] así en el Brasil, los célebres João Ramalho y el Caramurú, que fascinaron a las indias de San Vicente y de Bahía. El mismo conquistador Cortés entra en el secreto de su conquista al descansar sobre el seno de Doña Marina; acaso allí aprende a enamorarse de su presa como nunca supieron hacerlo otros capitanes de corazón más frío (el César de las Galias), y empieza a dar albergue en su alma a ciertas ambiciones de autonomismo que, a puerta cerrada y en familia, había de comunicar a sus hijos, más tarde atormentados por conspirar contra la metrópoli española. La Iberia Imperial, más que administrarnos, no hacía otra cosa que irse desangrando sobre América.

La inteligencia americana es necesariamente menos especializada que la europea. Nuestra estructura social así lo requiere. El escritor tiene aquí mayor vinculación social, desempeña generalmente varios oficios, raro es que logre ser un escritor puro, es casi siempre un escritor “más” otra cosa u otras cosas. Tal situación ofrece ventajas y desventajas. Las desventajas: llamada a la acción, la inteligencia descubre que el orden de la acción es el orden de la transacción, y en esto hay sufrimiento. Estorbada por las continuas urgencias, la producción intelectual es esporádica, la mente anda distraída. Las ventajas resultan de la misma condición del mundo contemporáneo. En la crisis, en el vuelco que a todos nos sacude hoy en día y que necesita del esfuerzo de todos, y singularmente de la inteligencia (a menos que nos resignáramos a dejar que solo la ignorancia y la desesperación concurran a trazar los nuevos cuadros humanos), la inteligencia americana está más avezada al aire de la calle; entre nosotros no hay, no puede haber torres de marfil. Esta nueva disyuntiva de ventajas v desventajas admite también una síntesis, un equilibrio que se resuelve en una peculiar manera de entender el trabajo intelectual como servicio público y como deber civilizador. Naturalmente que esto no anula, por fortuna, las posibilidades del paréntesis, del lujo del ocio literario puro, fuente en la que hay que volver a bañarse con una saludable frecuencia. Mientras que, en Europa, el paréntesis pudo ser lo normal. Nace el escritor europeo en el piso más alto de la Torre Eiffel. Un esfuerzo de pocos metros y ya campea sobre las cimas mentales. Nace el escritor americano como en la región del fuego central. Después de un colosal esfuerzo, en que muchas veces le ayuda una vitalidad exacerbada que casi se parece al genio, apenas logra asomarse a la sobrehaz de la tierra. Oh, colegas de Europa: bajo tal o cual mediocre americano se esconde a menudo un almacén de virtudes que merece ciertamente vuestra simpatía y vuestro estudio. Estimadlo, si os place, bajo el ángulo de aquella profesión superior a todas las otras que decían Guyau y José Enrique Rodó: la profesión general de hombre. Bajo esta luz, no hay riesgo de que la ciencia se desvincule de los conjuntos, enfrascada en sus conquistas aisladas de un milímetro por un lado y otro milímetro por otro, peligro cuyas consecuencias tan lúcidamente nos describía Jules Romains en su discurso inaugural del PEN Club. En este peculiar matiz americano tampoco hay amenaza de desvinculaciones con respecto a Europa. Muy al contrario, presiento que la inteligencia americana está llamada a desempeñar la más noble función complementaria: la de ir estableciendo síntesis, aunque sean necesariamente provisionales; la de ir aplicando prontamente los resultados, verificando el valor de la teoría en la carne viva de la acción. Por este camino, si la economía de Europa ya necesita de nosotros, también acabará por necesitarnos la misma inteligencia de Europa.

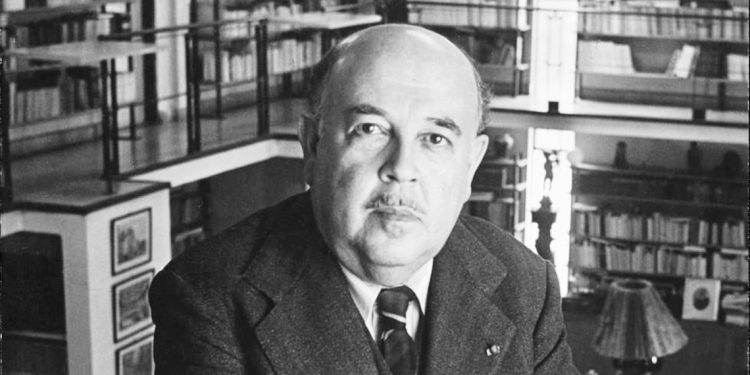

Alfonso Reyes Ochoa (Nuevo León, 17 de mayo de 1889-Ciudad de México, 27 de diciembre de 1959) fue un escritor, traductor, diplomático, jurista, filósofo, académico mexicano y uno de los más importantes literatos de la lengua española.