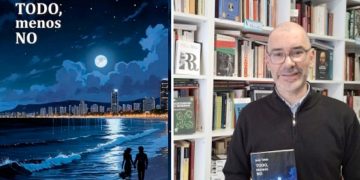

Vinculado al trabajo carcelario desde 1961, monseñor Luis del Castillo, capellán del Hogar Cardoner, describió a La Mañana un sistema desbordado en Uruguay: cárceles saturadas y alta reincidencia. Sostuvo que el Ministerio del Interior y el Mides no logran responder y que hacen falta centros de reinserción con seguimiento personalizado. Propone articular el voluntariado y sector privado (como ACDE y Cardoner) para la formación y acceso al trabajo.

¿Cuál fue su primer acercamiento al mundo carcelario?

En 1961 visitaba la cárcel de Miguelete todas las semanas y desde entonces estoy vinculado al tema. En los 10 años que estuve en Cuba no pude seguir con esto porque los extranjeros no podían entrar en las cárceles. Al volver a Uruguay conocí la iniciativa de la gente de la Parroquia San Ignacio y trato de apoyarlos a partir de la experiencia.

El tema de la seguridad y la delincuencia en Uruguay depende del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en lo que tienen que ver con la reinserción del liberado. Ninguno de los dos tiene los recursos para dar una respuesta satisfactoria al tema. Las cárceles están desbordadas y en un espacio abarrotado no se ocurre dar una clase de nada.

¿Cómo describe la situación actual dentro de las cárceles?

Están en una situación inhumana en la que se matan entre ellos. Entonces la tarea del MI y la reeducación del Mides es imposible de cara a ese desborde. El Mides está igualmente desbordado porque un porcentaje muy alto de quienes salen de prisión quedan en situación de calle y vuelven a delinquir, entonces se habla de la imagen de una puerta giratoria. Es imposible disminuir el número de privados de libertad si el 70% de los liberados vuelve a ingresar. La población carcelaria está en crecimiento permanente. Ni el espacio físico ni el personal se corresponden con relación a ese crecimiento.

¿Qué respuesta está dando hoy el Mides ante las personas en calle?

El Mides, por la imagen pública y el clamor de la población, tiene que sacar a las personas de la calle, entonces invierte en refugios nocturnos, es la respuesta urgente para que no pasen la noche en la calle. Con esta respuesta, que es insuficiente, el Mides saca gente que duerme en la calle, pero no la saca de la calle en sí, porque en el día pasan deambulando y no reciben ninguna atención suficiente como para que los liberados se reinserten saludablemente en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la salud.

¿Qué propone el Hogar Cardoner y en qué nivel de atención se ubica?

El Hogar Cardoner responde a una licitación del Mides que pretende llegar a un tercer plano: refugios nocturnos es el primero, refugios 24 horas es el segundo, y centros de reinserción es el tercero. Estos no solo sacan de la calle a las personas, sino que les hacen seguimiento a los liberados y los forman para el trabajo. Los parroquianos de San Ignacio ya tenían experiencia pastoral carcelaria, pero son muy poquitos los centros que llegan a este nivel.

En este tipo de proyectos se los estimula a los liberados a desarrollar herramientas blandas y duras, es decir, las quetienen que ver con la humanización, los afectos, y las que se vinculan a capacidades para el trabajo.

El Mides, con esta licitación, apuntó a un laboratorio de un nivel que no existía antes en el país, hay unos poquitos centros, normalmente frutos de iniciativa de la sociedad civil para llegar a este plano. Entonces, globalmente, el ideal de la reinserción es el seguimiento personalizado, como pueden ser el Programa Liberados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) que busca trabajo a expresos. Y los empresarios vinculados buscan facilitar esa oportunidad laboral. Lo otro son estos poquitísimos centros que suelen ser respuesta a distintas formas de la sociedad civil, pero son gotitas en el mar que permiten el seguimiento personalizado a los liberados.

¿Qué podría comentar de su experiencia en el hemisferio norte respecto a este tema?

Hace muchos años se busca el seguimiento personalizado a través de distintos niveles de convenios con organizaciones de la sociedad civil. En 1965 estudié cuatro años en Francia y en ese momento se me ofreció la oportunidad de ser agente voluntario, que es un funcionario que sigue, como un padrinazgo, al liberado. Como es clarísimo que el Estado no tiene presupuesto para tener funcionarios profesionales para tanta gente, hace convenios con voluntarios de la sociedad civil. En ese momento, en la ciudad de Lyon, había 600 liberados en seguimiento.

Para esta ciudad había un juez, dos asistentes sociales y también dos policías que hacían la guardia de la oficina. Todo para 600 liberados que contaban con un padrino cada uno, todo lo demás era coordinación con voluntariado.

Con tan pocos funcionaros, ¿cómo se llevaba a cabo el buen funcionamiento del proyecto?

Lo explico con un ejemplo concreto: uno de los liberados que acompañé, a causa del alcohol, había prendido fuego su propia casa con la familia dentro, pero se salvaron. El juez determinó que no podía acercarse a su familia, pero una tarde me llamó su exesposa para decirme que él estaba rondando su casa, entonces me acerqué y lo convencí de que volviera a su vivienda. Este episodio lo tuve que informar al asistente social. Esto es un ejemplo de cómo funcionaba el padrinaje voluntario y la articulación con el equipo estatal. Teníamos comunicación y reportábamos cualquier movimiento que se saliera de la norma.

¿Qué condiciones debe cumplir un voluntario en estos sistemas?

El voluntario debe ser formado y certificado, en algunos países se renueva cada año la certificación en función de cómo le haya ido.

También conoció la experiencia en Estados Unidos, ¿cómo la describe?

En Estados Unidos, hace unos 30 años, a través de la organización Compañeros de las Américas, a iniciativa del presidente J. F. Kennedy, se promovió el relacionamiento con América Latina a través de un vínculo de gobierno a gobierno (Alianza para el Progreso) y otro entre sectores privados que es el de Compañeros de las Américas. A Uruguay le tocó Minnesota (que tiene un pueblito llamado Montevideo).

En ese programa, tres décadas atrás, se intercambiaron una cantidad de visitas de profesionales del tema carcelario y los liberados. Fueron desde Uruguay a ver cómo funcionaba el sistema y recibimos expertos para hacer talleres con jueces, abogados y personal de cárceles. La idea era desarrollar acá un sistema de voluntariado equivalente, incluso este mismo año llegó a nuestro país una delegación que trabajan en Estados Unidos en este tema. Pero no se le está dando tanta profundización debido a algunas políticas del gobierno actual de Norteamérica.

¿Cómo ve el futuro de Uruguay en esta materia?

Para el futuro, la situación de Uruguay es de una semilla, tanto el MI como el Mides para este problema tienen barriles sin fondo, y lo poquito que pueden hacer según los presupuestos ni siquiera cae bien, porque está totalmente desproporcionado. Existen experiencias valiosas, por ejemplo, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinli), pero no es equilibrado lo de las semillitas de seguimiento voluntario y la cantidad de procesados y liberados. El Hogar Cardoner es una experiencia que llega a este nivel porque brinda atención personal y además formación.

¿Cuáles son, a su juicio, las soluciones prioritarias?

El primer ejemplo bueno y potencialmente desarrollable es la iniciativa de ACDE. Porque es una asociación en la que los participantes son voluntarios con conciencia social que se plantean cómo dar respuesta al problema de los liberados. Esta experiencia evidentemente no es que sobre, pero hay muchas organizaciones de voluntarios para distintas tareas. Desde las ollas populares para arriba.

La cuestión es que falta potenciar esa disposición al trabajo voluntario, pero supone una articulación como la que experimenté en Francia entre el ministerio correspondiente y grupos de voluntarios que necesitan una articulación, selección, convocatoria, capacitación y certificación. Falta darnos cuenta de que sin el aporte de voluntarios no hay manera. El presupuesto además no alcanza, por eso es imprescindible el voluntariado.

Cardoner y ACDE son ejemplos valiosos que hay que cuidar, pero que no alcanzan a cubrir todo lo necesario.

¿Qué debates y pasos urgentes identifica hoy?

Está sobre la mesa el tema de penas alternativas, el trabajo de Juan Miguel Petit, todo lo que habría que hacer ya se ha dicho, creo que el paso necesita otra velocidad, la urgente convocatoria del sector privado, del voluntariado y que el sector público reconozca que necesita esa articulación.

Lo cierto es que esperar que alcance el presupuesto para reinsertar a 16 mil privados de libertad es irrisorio, por eso hay que poner muy a la vista de la opinión pública los resultados de estas pequeñas experiencias que van en el mejor camino.