Nadie es la patria, pero todos lo somos

J. L. Borges

Las peripecias, como las paradojas, son ineluctablemente parte de la historia universal, así como también de nuestra comparativamente breve historia nacional. Distintas naciones a lo largo de la modernidad han debido fortalecer la unidad del Estado –su institucionalidad– con el fin de garantizar plenamente la multiplicidad de libertades individuales en toda su extensión: política, económica, jurídica. Porque las repúblicas no nacen de un día para otro. Se fraguan en tensiones, en decisiones difíciles, en pactos que desafían el poder establecido.

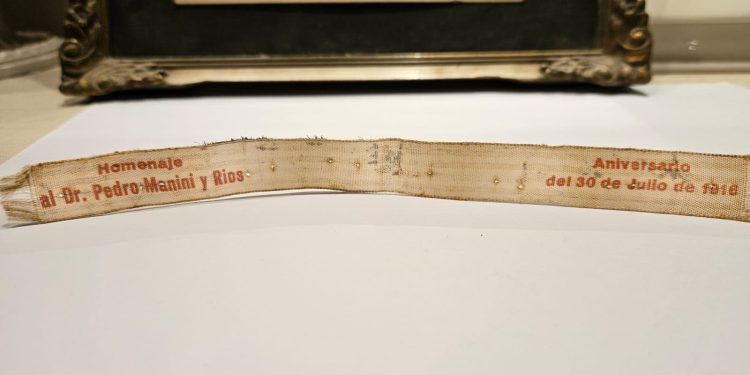

El 30 de julio de 1916 fue uno de esos momentos bisagra de la historia uruguaya. Aquel día se celebraron las elecciones para una Asamblea Constituyente con el objetivo de modificar la Constitución de 1830 bajo nuevas reglas de juego: sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. Esto provocó que, por primera vez, el resultado no favoreciera al oficialismo.

La victoria de la coalición anticolegialista con el 58,12% de los votos frente al 42,61% del batllismo, fue fruto del impulso de Pedro Manini Ríos –de su sector en el Partido Colorado, el riverismo–, Luis Alberto de Herrera –del Partido Nacional– y Zorrilla de San Martín –de la Unión Cívica–. Fue la consagración práctica de derechos políticos largamente reclamados, pero también fue el primer paso hacia una democracia plena. La derrota del batllismo en esta instancia fue, a la larga, una victoria moral y técnica para el país.

Más de 147.000 ciudadanos acudieron a votar –el triple del cuerpo electoral anterior– gracias a una ley que había habilitado la inscripción obligatoria y el voto de analfabetos. Hay que recordar que, aunque la Constitución de 1917 estableció la posibilidad del sufragio femenino, el primer voto femenino en Uruguay ocurrió el 3 de julio de 1927, en un plebiscito local en Cerro Chato para definir la jurisdicción del pueblo y su aplicación efectiva a nivel nacional se dio en las elecciones generales de 1938.

Por otra parte, toda esta militancia a nivel de las ideas configuró también el escenario ideal para el nacimiento de La Mañana –este querido medio de prensa–, posibilitando que a nivel de la comunicación y de la información hubiese una voz opuesta a la opinión del diario oficialista, El Día. Nuestro primer editorial afirmaba lo siguiente:

“Nuestro programa del presente es, en efecto, exactamente el que el riverismo llevó como bandera electoral a los históricos comicios del 30 de julio de 1916. Programa de alta probidad política, de sanos principios económicos, de amplias y prácticas realizaciones sociales, es todavía una plataforma que concreta las más sentidas aspiraciones del país, y cuya defensa se hace más necesaria en el presente”.

En definitiva, aquellos ciudadanos de 1916 que insistieron sin ningún resquemor en que las libertades públicas no nacen por generación espontánea ni por el solo deseo de quienes gobiernan, sino que son el fruto de una acumulación de luchas, esfuerzos, contramarchas y, sobre todo, de responsabilidad ciudadana fueron verdaderos defensores de la democracia. Porque el voto, si no se está dispuesto a sostenerlo en la vida pública y cotidiana, pierde su real sustento. Y por ese motivo, la historia también nos muestra cómo las paradojas, a pesar de peripecias, construyen los consensos. Porque aquel 30 de julio, blancos y colorados anticolegialistas unieron fuerzas en defensa del sistema de separación de poderes y del equilibrio republicano. Acordaron una Constitución más representativa, plural, que sentó las bases del sistema político que aún hoy nos rige.

Desde entonces, los cimientos de la República han sido sometidos a múltiples tensiones. Algunas visibles, otras subterráneas. Pero el espíritu de 1916 sigue siendo una guía: la democracia no es el arte de que todos piensen igual, sino de que convivan –con reglas claras y respeto mutuo– quienes piensan distinto.

En un mundo sacudido por conflictos bélicos y guerras comerciales, donde los sistemas políticos tambalean, las instituciones parecen frágiles, y los Estados tienen un déficit permanente, este 30 de julio debería implicar una reflexión más profunda sobre los desafíos que tiene nuestra democracia. Especialmente comprendiendo aquel trilema que mencionaba Dani Rodrik en su libro La paradoja de la globalización, cuando afirmaba que “no podemos perseguir simultáneamente democracia, autodeterminación nacional y globalización económica. Si queremos impulsar más la globalización, tenemos que renunciar en parte a la nación Estado o a la política democrática. Si queremos conservar y profundizar la democracia, tenemos que elegir entre nación Estado e integración económica internacional. Y si queremos mantener la nación Estado y la autodeterminación, tenemos que elegir entre profundizar la democracia o profundizar la globalización”.

En Uruguay solemos jactarnos de tener una democracia “tranquila”. Y es cierto: tenemos instituciones estables, alternancia política, libertad de prensa, partidos fuertes. Pero cuidado con la complacencia de la penillanura. Las democracias de hoy ya no decaen por autoritarismos, sino por el desgaste moral que genera la desinformación, la desigualdad, el desencanto o la polarización inútil que exacerban las redes sociales. Esa son las nuevas grietas de la república. La política se convierte en espectáculo. La desconfianza crece. Y mientras tanto, las soluciones a los problemas reales escasean.

Uruguay no está fuera de esa corriente. El país enfrenta sus propios desafíos: inseguridad, fragmentación, desencanto de los jóvenes con la política y una clase dirigente que, aunque institucionalmente sea correcta, a veces parece más preocupada por administrar que por transformar. En este escenario, la política necesita algo más que tecnócratas. Necesita visión, un proyecto. Y coraje para actuar antes de que los síntomas se conviertan en enfermedad. La tentación de mirar a otro lado es grande. Es más cómodo pensar que los problemas están en otras latitudes.

Hoy, defender la democracia no significa solamente celebrar elecciones. Significa fortalecer la educación cívica, combatir la desigualdad estructural, y hacer que los partidos vuelvan a ser vehículos de ideas, no solo de marketing electoral. Significa también aceptar que la política es conflicto, pero un conflicto regulado por reglas, por el respeto y por el compromiso de convivir con el que piensa distinto.

Uruguay tiene, como pocos en la región, las condiciones para mostrar que otra política es posible. Pero eso exige abandonar la autocomplacencia y asumir que la estabilidad no es un fin en sí mismo. Es solo una base. Sobre ella hay que construir algo más: dar respuestas a los desafíos del presente. Y en esa línea, al decir que las repúblicas no se ganan, se construyen, estamos enfatizando la idea de que una república no surge de una conquista o imposición, sino que requiere un esfuerzo continuo y colectivo para establecerse y mantenerse.