Todos los libros han sido otra vez escritos, los cuadros vueltos a pintar, las estatuas, las calles y los edificios tienen nuevos nombres…

George Orwell

En Uruguay parece haber una fascinación con lo que podríamos llamar el “fetiche de la institución nueva”. Ante cualquier problema estructural o desafío sectorial, la respuesta instintiva del sistema político no es reformar, integrar o fortalecer lo existente, sino crear algo nuevo: otro organismo, otro ministerio, otra universidad, otro consejo. Como si el acto fundacional tuviera poderes mágicos que la realidad institucional no posee.

Dos ejemplos recientes ilustran con claridad este impulso. El primero es la propuesta de crear una Universidad Nacional de la Educación (UNED), como si no existiera ya la Universidad de la República, con su Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación o los institutos de formación docente y otros dispositivos perfectamente capaces de expandirse y adaptarse. En lugar de fortalecer lo que tenemos, se apuesta por crear otra estructura paralela, con su nuevo rectorado, su consejo directivo, su presupuesto y su burocracia. ¿Resultado? Más costos fijos, más fragmentación, más distancia entre políticas educativas que deberían coordinarse.

El segundo caso es aún más delicado: el proyecto para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Suena moderno, razonable, necesario. Pero cuando se mira en detalle, lo que se propone es una superposición institucional: ya existe un Poder Judicial autónomo, ya hay una Fiscalía General, un Ministerio Público, defensorías, registros públicos y una Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia. ¿Qué se ganaría con este nuevo ministerio? ¿Coordinación o competencia? ¿Eficiencia o entorpecimiento?

La duplicación institucional tiene un costo que rara vez se menciona: el de la ineficiencia. Cada nueva estructura arrastra gastos en sueldos, locales, vehículos, direcciones administrativas, comunicación institucional. Además, produce solapamiento de competencias, disputas internas, agendas fragmentadas, pérdida de foco y una creciente incapacidad del Estado para ejecutar políticas coherentes.

Esto no es nuevo. Uruguay es un país pequeño con una sobredosis de entes autónomos, empresas públicas, institutos descentralizados, comisiones interinstitucionales y consejos sectoriales. Hay varios ministerios con agencias que hacen lo mismo que sus direcciones. Hay estructuras que se crean para no desaparecer nunca. Y lo más curioso es que todo esto ha ocurrido en nombre de la modernización del Estado.

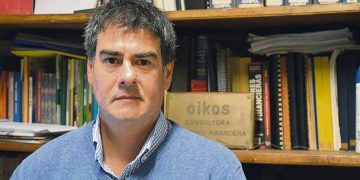

Entonces, en un contexto donde las necesidades sociales crecen, pero el margen fiscal se achica, Uruguay se enfrenta a un dilema que ya no admite postergaciones: ¿cómo invertir más y mejor en vivienda, infancia, seguridad o desarrollo productivo sin subir impuestos ni aumentar la deuda? La respuesta, según un reciente informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), no está en recaudar más, sino en gastar mejor.

El estudio –difundido en 2024– hace un diagnóstico claro: el Estado uruguayo está sobredimensionado y mal organizado. Con más de 300 entidades estatales operando muchas veces sobre los mismos temas y poblaciones, el país enfrenta una fragmentación que no solo encarece los servicios públicos, sino que los vuelve menos eficaces. ¿El resultado? Programas superpuestos, funciones duplicadas y una asignación de recursos que a menudo privilegia el aparato burocrático por encima de los resultados.

Desde 2007, el gasto público ha venido creciendo hasta alcanzar el 27,5% del PIB en 2022. Una parte considerable de ese gasto –el 64%– se destina a rubros de difícil ajuste, como sueldos y funcionamiento básico del Estado. Esto deja poco margen para políticas activas que atiendan necesidades urgentes.

Además, Uruguay tiene una singularidad que complica aún más la gestión: un único presupuesto quinquenal, aprobado al inicio de cada gobierno. Mientras otros países ajustan cada año sus prioridades, Uruguay queda atado a previsiones que, cinco años más tarde, pueden haber quedado completamente desfasadas.

La comparación internacional revela otro dato alarmante. Mientras países del entorno destinan cerca del 14% del gasto público a políticas de desarrollo económico, Uruguay solo invierte el 6%. En contraste, el país gasta un 29% en servicios generales, de los cuales un alarmante 22% corresponde al pago de intereses de deuda.

Uno de los ejemplos más contundentes que presenta el informe de Ceres es la política para la primera infancia, uno de los sectores más determinantes para el desarrollo futuro del país. En Uruguay, cinco organismos distintos gestionan programas relacionados, sin una autoridad clara ni coordinación estratégica. El resultado: baja cobertura, poca eficacia y pérdida de oportunidades.

Para enfrentar este desorden estructural, Ceres incorporó una herramienta inusual en el análisis de políticas públicas: un modelo de inteligencia artificial (IA) tipo Transformer, capaz de analizar más de 1100 cometidos estatales y agruparlos en 43 áreas temáticas. De esas, 31 presentan un alto grado de fragmentación. Así, por ejemplo, se detectó que en el área de cambio climático hay cuatro ministerios con funciones superpuestas, lo que genera no solo ineficiencia, sino también dificultades para medir resultados.

La IA también permitió mapear duplicaciones, identificar nodos críticos y visualizar qué áreas podrían beneficiarse de una reorganización institucional que agrupara funciones, redujera burocracia y potenciara el impacto de las políticas públicas.

No obstante, como bien sabemos en nuestra penillanura levemente ondulada, cualquier tipo de transformación efectiva no reside solo en la tecnología o en el diagnóstico. Se necesita voluntad política. Uruguay ha demostrado ser un país institucionalmente sólido, pero también muy resistente al cambio cuando este implica tocar intereses creados, modificar estructuras o asumir costos políticos en el corto plazo.

En definitiva, parecería más ambicioso desarrollar una mirada integral sobre la gestión pública que tener mayor cantidad de oficinas. Ya que no hay transformación educativa que se logre, esencialmente, multiplicando universidades. No hay Justicia más ágil porque se cree otro ministerio. Lo que hace falta es mejorar la gobernanza, asegurar la rendición de cuentas, profesionalizar el servicio civil y alinear estructuras al interés público, no al reflejo político de dejar “una marca de gestión”.

Si Uruguay quiere ser más competitivo, más justo y más eficiente, debería animarse a hacer lo que pocos gobiernos han hecho, que es, en definitiva, revisar lo que ya existe antes de crear lo que parece faltar. El futuro no se construye con el encanto de la redundancia, sino simplificando y optimizando al Estado. Entonces, nos preguntamos como lo hizo Hugo Manini Ríos en un editorial de La Mañana de 2019: “¿Por qué cuando postulamos teorías económicas, en vez de caer en abstractos academicismos y supuestas ortodoxias no se nos ocurre observar los ejemplos exitosos que están a la vista?”.