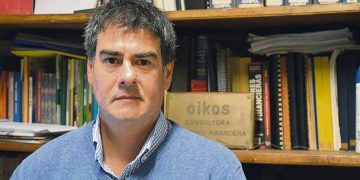

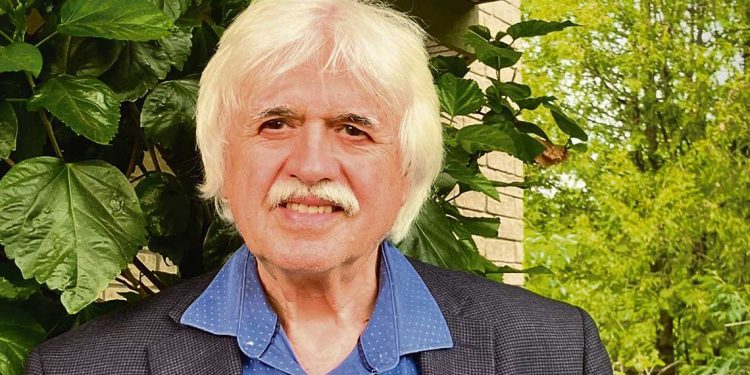

El profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad de Ottawa (Canadá) y editor de la revista International Journal of Political Economy, Mario Seccareccia, concedió una entrevista a La Mañana en la que analizó el giro de la economía global bajo la nueva administración de Donald Trump, marcada por la guerra comercial, el debilitamiento del multilateralismo y el avance del autoritarismo. Por otra parte, detalló cuáles son las principales oportunidades para América Latina y el Mercosur en este nuevo escenario.

En su última entrevista con La Mañana, hace dos años, usted afirmó: “Todos los países con metas de inflación, incluido Uruguay, deberían revisar su política actual”. Dada la situación de hoy y todos los cambios que hemos visto, ¿sigue manteniendo esa opinión? ¿Cómo se conecta eso con el actual contexto económico global?

Permítame responder a su pregunta poniendo las cosas en cierta perspectiva. Cuando me entrevistaron por última vez, en agosto de 2023, los bancos centrales a nivel internacional, que aplicaban metas de inflación, estaban todos buscando reducir la inflación resultante de los problemas en las cadenas de suministro generados por los confinamientos previos de la pandemia, a través de una política enfocada en tasas de interés más altas. Muchos economistas, aunque minoritarios fuera de la corriente principal, considerábamos que esa política estaba algo equivocada. Temíamos que las altas tasas de interés de los bancos centrales pudieran poner en riesgo la recuperación económica y causar una seria recesión mundial, especialmente cuando recién intentábamos salir de la crisis del covid-19.

Como algunos de sus lectores más informados quizás sepan, todos los años en Estados Unidos la Reserva Federal de Kansas City invita a banqueros centrales de los principales países industriales de Occidente a participar en reuniones en las estribaciones de las Montañas Rocosas, en Jackson Hole, Wyoming, cuyo propósito es coordinar y generar consensos sobre la futura orientación de la política monetaria internacional. El año pasado, en las reuniones de finales de agosto de 2024, el clima era bastante festivo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros banqueros centrales anunciaron con orgullo a la administración Biden y a otros gobiernos occidentales que habían logrado devolver sus respectivas economías a una inflación cercana al 2% sin haber creado una recesión grave.

Si bien es cierto que la inflación bajó, hubo mucho debate acerca de si esa inflación de origen en la oferta, surgida de la crisis del covid-19, realmente había sido contenida por esas políticas de tasas altas. Sin embargo, en ese momento los banqueros centrales se felicitaban a sí mismos como si su política monetaria hubiera generado ese resultado positivo, sin reconocer que, probablemente, las restricciones de las cadenas de suministro –que habían interrumpido tanto el comercio interno como internacional durante la crisis del covid-19– ya se estaban resolviendo hacia mediados de 2024, independientemente de las tasas altas. De todos modos, en 2024 había una sensación de optimismo, especialmente en Estados Unidos, de que la economía funcionaba cerca del pleno empleo y la inflación estaba bajo control.

Pero un año después, en setiembre de 2025, lo que resulta muy claro para cualquier observador es que la situación en Estados Unidos y en el mundo ha dado un giro desastroso, tanto económica como políticamente, con el presidente Donald Trump y su nueva administración en un abierto enfrentamiento con el presidente de la Fed, al punto que Trump amenaza con despedir a Jerome Powell. Este nivel de hostilidad política y de amenazas no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos desde la creación de la Reserva Federal en 1913.

Para responder a su pregunta, creo que mi valoración de la situación de hace dos años fue correcta. Existían temores reales de que la política de altas tasas de interés para combatir la inflación pudiera dañar seriamente el crecimiento y el empleo. Esto se debía a que, contrariamente a la visión dominante de Jerome Powell y otros banqueros centrales en aquel momento, la inflación no se había originado en un exceso de gasto privado en la economía mundial, sino principalmente en los problemas de dislocación y cadenas de suministro (y en la guerra de Ucrania) que surgieron durante la pandemia hacia fines de 2021 y durante 2022. Muchos de nosotros argumentábamos entonces que esas tasas más altas podían desacelerar el gasto privado, pero en absoluto podían resolver los problemas de las cadenas de suministro que presionaban los precios al alza. Por lo tanto, consideraba que la política de tasas altas adoptada desde comienzos de 2022 podía sabotear la recuperación. Afortunadamente, gracias a una política fiscal expansiva y sostenida por la administración Biden, que protegió el empleo, la economía estadounidense y la mundial resultaron más resilientes de lo que algunos temíamos hace dos años.

En línea con lo que decía, la llamada guerra comercial ha desestabilizado el comercio internacional. ¿Cómo evalúa este proceso y qué consecuencias de largo plazo cree que puede tener para el orden económico global?

A comienzos de 2025, la nueva administración Trump declaró una guerra comercial no tanto contra los países Brics –que ya venían amenazando con socavar la hegemonía del dólar como moneda de reserva mundial–, sino contra algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Esto comenzó con los países del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Paradójicamente, el T-MEC era un acuerdo de libre comercio que el propio Trump había firmado en 2018, en su primer mandato, con Canadá y México. Luego, siguió un ataque focalizado contra China, pero los aranceles se ampliaron y aplicaron también a la mayoría de los aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido y la Unión Europea, además de India y otras regiones de Asia, África y América Latina.

Gran parte del orden internacional que evolucionó tras la Segunda Guerra Mundial se basó en un multilateralismo basado en reglas, con Estados Unidos como poder hegemónico. A medida que el poder económico estadounidense declinaba, especialmente por la competencia creciente no solo de China y los Brics, sino también de algunos de sus propios aliados, la administración Trump empezó a comportarse como un país sitiado. Ha descartado por completo el multilateralismo porque ese viejo orden comercial ya no parece servir a los intereses de las empresas estadounidenses que respaldan su política arancelaria.

La nueva estrategia de favorecer acuerdos bilaterales ha colocado a Estados Unidos en una posición de mayor fuerza negociadora frente a países más vulnerables que buscan mantener sus vínculos comerciales con el mercado estadounidense. Al abandonar las reglas multilaterales, la administración Trump incluso ha recurrido a lo que los economistas llaman una estrategia neomercantilista, que incluye coerción abierta, como el deseo de anexar Canadá y Groenlandia, y la amenaza de ruptura completa del sistema comercial mundial.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, más allá de aranceles específicos a ciertos productos (aluminio, acero, madera en Canadá), el 2 de abril de 2025, el llamado “Día de la Liberación” estableció aranceles generales sobre la mayoría de los países, calculados según el déficit comercial bilateral de Estados Unidos con cada uno. Cuanto mayor el déficit, mayor el arancel aplicado a las importaciones de ese país. Ahora recién estamos viendo los efectos nocivos de estas medidas. En los países más afectados, como Canadá, hay crecientes presiones recesivas, en especial en la manufactura (automotriz, aluminio, acero). Y aunque en menor grado, también se empieza a ver en Estados Unidos un problema de estanflación, pues los aranceles elevan la inflación: directamente, porque los consumidores pagan más; e indirectamente, porque se interrumpen las cadenas de suministro integradas, sobre todo con Canadá y México.

De allí surge también el reciente choque entre Trump y Powell: Trump quiere bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento, mientras que la Fed busca mantenerlas altas para combatir la inflación derivada de los precios de importación. El resultado es una parálisis de la política monetaria en un momento en que los aranceles desestabilizan tanto la economía interna como la internacional.

Para los competidores de Estados Unidos, especialmente China, esta situación ha sido beneficiosa, ya que es vista como una fuente de estabilidad comercial. Países de Asia-Pacífico e incluso de América Latina ven a China como un socio más confiable. Otros, como Canadá, buscan reconfigurar sus relaciones y fortalecer lazos con Europa y América Latina. Se está produciendo una gran reorientación del comercio mundial, alejándose del modelo de integración bajo el dominio estadounidense hacia un sistema multipolar. Esto puede crear oportunidades y desafíos para países como Uruguay. Pero también trae una desventaja: el crecimiento del autoritarismo que amenaza la paz y la seguridad globales.

¿En qué medida influye en la economía internacional ese aumento del autoritarismo?

El creciente autoritarismo no es simplemente un subproducto de esta nueva reconfiguración, sino el resultado de la era previa de globalización desenfrenada. Sin embargo, por las crecientes incertidumbres políticas y económicas, y por la orientación cada vez más nacionalista de las políticas, estas tensiones ahora refuerzan tendencias autoritarias que habían quedado algo contenidas durante la etapa de un mundo centrado en Estados Unidos con un régimen aún regido por normas internacionales.

Trágicamente, con una administración Trump que abraza esas tendencias de extrema derecha, se han liberado fuerzas similares incluso en democracias liberales occidentales. Por ejemplo, si la tendencia continúa, en países como Francia la ultraderecha podría llegar al poder en 2027, lo que, sumado a gobiernos como los de Meloni u Orbán, abarcaría alrededor de la mitad del PIB europeo. Lo mismo ocurre en los Brics, como India, salvo tal vez Brasil y Sudáfrica.

Hoy, las pocas excepciones no autoritarias son Canadá, México, el Reino Unido, España y algunos países del norte de Europa. Pero, ¿podrán resistir la presión de la administración Trump? Solo lo harán si crean alianzas democráticas independientes, ya que organizaciones supranacionales como la OTAN serán cada vez más disfuncionales. Por eso vemos emerger un orden internacional cada vez más ingobernable, que empieza a parecerse al de los años 30.

De hecho, el mundo experimenta un notable aumento del gasto militar, alcanzando niveles no vistos desde la década de 1930. ¿Cómo está afectando este fenómeno a la economía? ¿Plantea nuevos riesgos?

Inevitablemente, a medida que las guerras escalan, países que antes vivían bajo el paraguas defensivo de Estados Unidos, como Canadá y Europa Occidental, están reforzando sus capacidades militares de una manera no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se acelera por la guerra arancelaria: para compensar la pérdida de exportaciones hacia Estados Unidos, los gobiernos fomentan la producción militar interna.

Aunque parece justificable por las crecientes amenazas comerciales y militares de Rusia, China e incluso Estados Unidos, la historia muestra que cuando los países se rearman supuestamente para disuadir, el riesgo para la humanidad es enorme, porque los gobiernos autoritarios inevitablemente usan esas armas. Es particularmente preocupante en un mundo donde las armas nucleares vuelven a considerarse una opción viable desde el fin de la Guerra Fría.

¿Qué efectos inmediatos destacaría con respecto a la agenda proteccionista de Donald Trump y la imprevisibilidad de los aranceles que, como decía, han vuelto a estar en primer plano en su segundo mandato?

La respuesta simple es que habrá más inestabilidad y una contracción del comercio mundial si se desata una guerra comercial de represalias. Pero hasta ahora, estas han sido mínimas. El peligro es obvio: una política arancelaria de “empobrecer al vecino”, como la que aplica Trump, puede volverse en su contra si todos responden con la misma moneda. Eso fue lo que ocurrió a comienzos de los años 30, cuando el comercio mundial se desplomó. Sin embargo, hasta ahora la gran retaliación no se ha producido, salvo en el caso de China. Por ejemplo, Canadá respondió al principio con medidas de represalia, pero luego el gobierno de Carney dio marcha atrás, al darse cuenta de que dañaba más a Canadá que a Estados Unidos. En cambio, ha optado por reorientar su comercio internacional y fomentar el consumo interno, como ya mencioné.

Por otro lado, destacaba el caso de China, que sigue consolidando su posición como potencia global. ¿Cómo interpreta su rol actual en la economía mundial y hacia dónde cree que se encamina en los próximos años, en medio de su rivalidad con Estados Unidos?

Excepto por sus medidas arancelarias de represalia, diría que hasta ahora China ha jugado un papel muy estabilizador en la economía mundial, porque el comercio internacional le ha resultado muy beneficioso. El único temor es que, al fomentar alianzas militares con regímenes autoritarios como Rusia y Corea del Norte, la situación pueda escalar a un nivel peligroso. China necesita estabilidad en el comercio mundial si quiere que su moneda, el yuan o renminbi, se convierta en un competidor serio del dólar estadounidense. La inestabilidad y la guerra difícilmente servirán a ese objetivo.

Dada esta situación que describe, ¿podría decirse que estamos frente a una nueva bipolaridad económica, o el mundo avanza hacia un sistema más fragmentado y multipolar?

Lo que hemos visto con el auge de la globalización en las últimas décadas es el ascenso de Asia, primero con Japón y luego con China, dentro de una creciente multipolaridad junto con Europa Occidental y Norteamérica. Este mundo multipolar actual se ve amenazado por el surgimiento de bloques de poder. Pero no hay evidencia de que vayamos a regresar pronto a una bipolaridad.

Los Brics son un grupo muy heterogéneo, con intereses muy diversos, que solo se han mantenido unidos en su oposición al dominio de Estados Unidos. Por ejemplo, veo a China, Rusia e India más como competidores entre sí en este juego de supremacía global frente a Estados Unidos que como una fuerza unificada real. Por lo tanto, es muy poco probable cualquier regreso al mundo bipolar de la posguerra inmediata. Creo que la tendencia actual es hacia una mayor fragmentación, a menos que ocurra lo impensable en forma de una guerra mundial destructiva que eventualmente dé origen a una nueva superpotencia económica y política.

¿Qué papel puede jugar Europa en el marco de estas tensiones comerciales?

No creo que Europa pueda desempeñar un papel fuerte para lidiar con estas tensiones internacionales. En gran medida, porque la unificación de Europa no se ha concretado de manera significativa como para que le permita actuar colectivamente. Los lectores de La Mañana deben entender que, pese a la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1999, la mayoría de los países europeos todavía se perciben a sí mismos como lo que los economistas describen como “pequeñas economías abiertas”. Como bien aprendieron varios países del sur de Europa, la estructura de la UEM está sesgada hacia políticas de austeridad permanente, lo que genera un fuerte sesgo deflacionario en la economía mundial.

Con la eliminación de la política monetaria bajo el euro –traspasada a un banco central supranacional, el Banco Central Europeo (BCE)– y con restricciones fiscales obligatorias impuestas a cada país mediante un entramado de reglas que limitan el gasto público sin que exista una autoridad fiscal central capaz de aplicar una política macroeconómica discrecional, la única opción de crecimiento para un país de la UEM es a través de las exportaciones netas. Esto vuelve a esos países extremadamente vulnerables a los vaivenes de la economía internacional, más aún en el actual contexto de guerra arancelaria. Debido a estos problemas, hemos visto crecer fuerzas de derecha en algunos países que cuestionan esas restricciones fiscales, pero que, lamentablemente, siguen siendo aceptadas firmemente por las élites tradicionales de Europa, en particular en Alemania y Francia.

¿Qué implicaciones tienen estas transformaciones globales para América Latina?

América Latina tiene un gran potencial si deja de mirar a Europa y Estados Unidos como sus principales fuentes de crecimiento. El actual contexto de guerra comercial y de creciente desglobalización ofrece una oportunidad dorada para que los países latinoamericanos miren progresivamente hacia adentro, a través del consumo interno, acompañado de estrategias industriales que ya estaban bien comprendidas en el período de posguerra por la Cepal, cuando promovía políticas de sustitución de importaciones. Además, en lugar de promover la dolarización, deberían explorar formas de integrarse monetariamente entre sí, para aliviar la carga de lo que los economistas llaman el “pecado original” de América Latina: depender del endeudamiento externo en dólares, algo que históricamente no ha hecho más que limitar y empobrecer a los países de la región.

¿Cómo ve el futuro del Mercosur en este escenario?

Un bloque comercial como el Mercosur puede desempeñar un papel extremadamente positivo. El problema es que solo puede ser una fuente viable de crecimiento exportador si, paradójicamente, todos sus miembros gastan más (no menos) a nivel interno mediante políticas fiscales expansivas, lo que luego se traducirá en una mayor demanda de importaciones y exportaciones entre sus miembros. Si miramos la experiencia histórica de Europa bajo el mercado común y la unión aduanera, ese bloque comercial europeo jugó un rol muy positivo/expansivo porque, durante la primera etapa “keynesiana” de posguerra en los años 50 y 60, caracterizada por políticas de expansión fiscal y reconstrucción, generó todo tipo de efectos positivos de arrastre. Pero esos beneficios se agotaron cuando impusieron progresivamente una unión monetaria sin unión fiscal, como vemos hoy. Diría que el mismo papel positivo puede aplicarse al Mercosur, especialmente en el presente contexto de un sistema de comercio mundial cada vez más restringido. Además, no debería aislarse del comercio global, particularmente con socios de mayores ingresos como Canadá y México, que actualmente buscan diversificar sus vínculos comerciales. Tal vez no tanto con China e India, que pese a su crecimiento siguen siendo países de bajos ingresos, competidores en manufactura con América Latina, lo que condenaría a la región a enfocarse principalmente en la exportación de productos primarios y en industrias extractivas.

Para cerrar, ¿hacia dónde cree que se encamina la economía mundial en los próximos años?

Es difícil hacer un pronóstico serio sobre lo que ocurrirá, ya que esta brusca revolución en la política comercial de Estados Unidos –que sigue sacudiendo al mundo– lleva apenas siete meses de la administración Trump. Todo sigue siendo muy volátil, especialmente por las batallas legales actuales contra esos aranceles dentro de Estados Unidos. Aunque la política arancelaria de Trump es reversible, los países occidentales cercanos a Estados Unidos han aprendido una lección enorme que no cambiará la conciencia de los responsables de política internacional: ya no pueden considerar a Estados Unidos como un socio confiable en su papel tradicional.

Debemos recordar que, cuando Estados Unidos salió victorioso tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una fuente de demanda para los productos de todos los países que se alinearon fuera del bloque socialista oriental. Al sostener déficits comerciales con el resto del mundo, Estados Unidos pudo además proveerles la principal moneda de reserva e intercambio, lo que llevó al dominio del dólar en el comercio mundial. Paradójicamente, la nueva administración Trump ya no quiere sostener déficits comerciales, imponiendo aranceles al resto del mundo, lo que implícitamente socava al dólar y sabotea el enorme privilegio que había adquirido tras la Segunda Guerra Mundial al emitir su propia moneda para promover el comercio global. La demanda futura de reservas en dólares se secará.

Si la administración persiste, terminará logrando lo que menos desea: destruir la dominación del dólar en el mundo. Con la región más dolarizada fuera de Estados Unidos siendo América Latina, este cambio podría volver particularmente vulnerables a los países que están oficial o extraoficialmente dolarizados. Y una vez que ese cambio ocurra, no será fácilmente reversible, incluso si Estados Unidos quisiera retomar su antiguo rol después de cuatro años de una administración Trump.

Realmente no quiero contemplar las consecuencias de un escenario aún más sombrío y apocalíptico porque no soy pesimista por naturaleza. Sin embargo, no se puede ignorar que esta guerra comercial puede detonar conflictos militares más generalizados, como ya hemos mencionado. Si el cambio climático no lo logra, el golpe de gracia que podría amenazar la supervivencia de nuestro planeta a través de un conflicto militar también permanece en el horizonte de largo plazo.