Tamara Cubas (Montevideo, 9 de noviembre de 1972) es licenciada en Artes Plásticas y Visuales, egresada del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y máster en Arte y Tecnología en EMMA, Escuela de Artes de Utrech en Holanda. También ha estudiado danza contemporánea en la escuela Contradanza en Montevideo. Fue docente de sensibilidad corporal en la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Arquitectura de la Udelar en Uruguay.

Tamara Cubas participa activamente en el campo de la producción cultural diseñando y produciendo proyectos y acciones de difusión, formación e intercambio en el campo del arte y la cultura como festivales, encuentros, seminarios, etcétera, en la órbita pública y privada. Lleva adelante un emprendimiento propio, Campo Abierto, una chacra cultural en el departamento de Rivera, con servicios y programación especializada en arte y cultura desde donde se llevan a cabo diversos festivales como Nido, Festival Internacional de Artes Vivas y Festival de la Madera (diseño y arquitectura), Campamento Musical para adolescentes, entre otros. Para conocer más de ella y de este mojón cultural, la entrevistamos en Cultura de La Mañana.

Comencemos por tu formación y entorno. ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Tu formación comenzó por lo corporal y luego por las artes plásticas y visuales? ¿Qué te motivaba? ¿Cuáles fueron los estímulos que te han guiado?

Me crie en Cuba, hija de exiliados. Regresé con mi familia a Uruguay con el retorno de la democracia, en 1985, cuando tenía 13 años. Inicié mi formación artística de manera paralela en dos ámbitos artísticos que permanecen entrelazados: la danza contemporánea y las artes visuales. Antes de eso realicé estudios en la UTU de Administración de Empresas y diversos cursos y talleres (música, talla en madera, entre otros). Me formé en la escuela Contradanza, una experiencia decisiva para mi lenguaje corporal; cursé en la Escuela Nacional de Bellas Artes (Udelar) y la formación en Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF). Esta triple base delineó una mirada que integra cuerpo, materialidad y pedagogía. Más adelante viajé a Holanda y realicé una maestría en Arte y Tecnología, ampliando el diálogo entre prácticas performáticas, visuales y pensamiento estructural.

Entre mis referentes aparecen mis maestros Héctor Laborde en Bellas Artes, Marcelo Evelin en danza, Florencia Varela de Contradanza, y colegas y maestras como Carolina Besuievsky, Florencia Martinelli y Andrea Arobba, Leticia Skrycky y Santiago Turenne, entre otras y otros. Cada encuentro dejó huellas y reverbera en mi forma de pensar, sentir y hacer.

Con el tiempo comprendí que el motor, tanto en la gestión cultural como en la creación artística, se llama deseo de lo colectivo: generar, promover y articular espacios para pensarnos juntas. La cultura y el arte funcionan como herramientas capaces de activar una postura crítica frente a eso que llamamos “estar en el mundo”, para repensar el presente y preguntarnos de qué manera seguimos habitando este planeta.

Mi práctica se despliega con apertura. Me interesa una manera de hacer permeable al entorno, a las personas y a los acontecimientos. Dejarme atravesar por lo que sucede alrededor. Las razones iniciales de estudio se transformaron en una fuerza llamada deseo, que migra, crece y se enriquece en el encuentro con otras y otros. Cada obra, proyecto y pregunta impulsa nuevas búsquedas. El objetivo se redefine a cada paso y el camino se traza en movimiento, de manera colectiva.

Como artista, ¿sueles utilizar la performance y la instalación? ¿Se puede ser artista y a la vez gestora y productora?

Trabajo en varios soportes según lo que cada proyecto solicita, con una base firme en la acción y en las relaciones. Asumo los roles de artista, gestora y productora como una misma corriente: integrar estas dimensiones permite crear, a la vez que se diseñan las condiciones para que las obras existan, circulen y dialoguen con diversos contextos. Lo artístico y lo organizativo nacen de una misma necesidad: activar redes, articular cuerpos, tiempos y recursos para pensar juntas.

La creación florece en diálogo. Me entusiasma articular con personas y equipos a escala local e internacional. En el MUMA me acompaña un equipo cercano: Nicolás Branca (comunicación e identidad), Federico Lagomarsino (arquitecto y artista, con quien compartimos el proyecto 100x100x100), Verónica Cordeiro (curaduría), Niklaus Strobel (montaje) y colaboraciones internacionales como la de Fernanda Villarreal, curadora-investigadora del Museo de Monterrey (México), en esta primera instancia.

También trabajaste a nivel del Estado. ¿Cómo te sentiste actuando en esos espacios? ¿Qué ofrecen y qué falta?

Mi incursión en el ámbito estatal comenzó con la Dirección de Cultura de Luis Mardones, quien me convocó junto a varias y varios colegas jóvenes que veníamos del ámbito independiente y de la producción cultural. Acepté la invitación para integrar el equipo, con la convicción de que era un tiempo propicio para trabajar desde dentro de la institución.

Conté con apoyos fundamentales: Gerardo Grieco, el propio Luis Mardones, Gabriel Calderón, Hugo Achugar, Coco Rivero, Mariana Percovich y otras personas que acompañaron ese proceso. Fueron cuatro o cinco años que funcionaron como una maestría. Se abrieron preguntas cruciales: quién decide, cómo se decide, de qué manera se diseña participación en asuntos que afectan a todas y todos, y cómo operan las políticas públicas en el terreno real.

Ese aprendizaje delineó mi forma de trabajo en el campo artístico y cultural: pensar en términos estructurales y de largo aliento. En ese período estuve a cargo del Programa Plataforma, dedicado al estímulo de la producción artística contemporánea, y asumí el diseño y la producción de la primera edición del Fidae.

¿Qué es Campo Abierto y cómo se creó el MUMA (Museo de la Madera)? ¿De quién es el campo y a quién se le ocurrió la idea? ¿Dónde queda ubicado dentro de Rivera? ¿Hay ejemplos similares a nivel nacional o internacional?

Campo Abierto es una estructura de gestión que inicié en 2017 en Rivera. Coincide con mi salida del entorno institucional público. Sentí que debía salir a tiempo, antes de ser absorbida por la institucionalidad, y también porque debía volver a mi producción artística, que había quedado relegada mientras trabajaba en el Estado.

Pero al salir, sentí que me faltaba esa otra pata, la gestión. Entonces inicié este proyecto en Rivera como una forma de seguir activando. Entendía que se estaban desarrollando importantes políticas públicas a nivel nacional y que yo podía colaborar desde este otro punto –Rivera– para aportar al territorio y generar líneas de trabajo entre la capital y Rivera, que es uno de los lugares más lejanos en todo sentido: geográfico, social, económico, cultural.

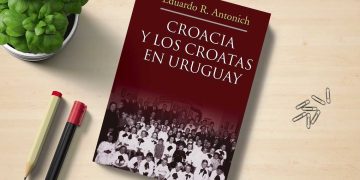

Mis padres vivían en Rivera. Mi padre, en el año 87, con la Ley Forestal que promovía el impulso forestal en el país, fue uno de los que incursionó en eso. La familia acompañó a mi padre que forestó, cortó, aserró, digamos que pasamos por todos los aspectos de este cambio en nuestro país.

Yo ya tenía una relación con este territorio porque venía realizando investigaciones artísticas en esta zona. Encontraba un espacio muy fértil para mis búsquedas en relación con el cuerpo y a la producción artística en un entorno no urbano. Lo que hice fue desarrollar un proyecto que pudiera tener sentido aquí. Empecé en un terreno de cinco hectáreas que hoy son diez, y con un abordaje profundamente vinculado a las comunidades y temáticas locales. Empecé a diseñar y desarrollar proyectos, buscar fondos y llevarlos adelante.

Hablando del territorio, uno de los temas fundamentales fue justamente el avance de la forestación. A partir de esta vivencia familiar –la plantación, el corte, el trabajo en un aserradero– percibí cómo todo el territorio iba cambiando. Cómo una apuesta económica, como fue el impulso forestal, transformó el ambiente, las formas de trabajo, la vida comunitaria. Se desplazó la ganadería y la agricultura para dar paso a la forestación, se crearon múltiples aserraderos pequeños, y también surgieron enormes dificultades.

Con estas preguntas en mente, en 2018 realizamos la primera edición del Festival de la Madera, con el objetivo de poner la madera en el centro de la reflexión. El festival invita a estudios de arquitectura nacionales e internacionales, y participan estudiantes de arquitectura (Udelar, Universidad Católica). Durante una semana se diseña y construye colectivamente. Ese diseño y construcción funcionan como dispositivos para pensar en torno a la madera.

Hicimos dos ediciones del Festival de la Madera. En medio de la pandemia –que nos afectó mucho, porque nuestras dos áreas principales eran arte y cultura, además del turismo cultural– recibimos la colección del artista uruguayo Solum Donas, fallecido en Costa Rica, con una gran producción (más de 600 esculturas, muchas de ellas en madera). Entonces teníamos un acervo significativo en torno a la producción artística en madera, además de nuestra propia reflexión sobre el tema. Así nació el MUMA: el Museo de la Madera.

Hoy trabajamos bajo el nombre MUMA –Museo de la Madera–, todos los programas y las acciones que venimos desde el 2017 accionando continúan bajo esta nueva reorganización y se suman muchas más líneas por supuesto.

Los proyectos impulsados en Campo Abierto –como el Festival de la Madera, el Campamento Musical para Adolescentes y el Encuentro Internacional de Artes Vivas– pasan a realizarse ahora bajo la órbita del MUMA, junto con nuevas líneas de trabajo. Lanzamos un llamado abierto a artistas, organizaciones, instituciones, empresas e investigadoras e investigadores, a escala nacional e internacional, para presentar ideas desarrollables aquí. El deseo se orienta a imaginar caminos y hacerlos posibles en conjunto.

Avanza además la colaboración con el Estudio de Arquitectura Lundén (Finlandia), con quienes en la última edición del festival construimos un puente junto a estudiantes. Hoy estamos en etapa de desarrollo del proyecto “La Escuela del Futuro”, que indaga qué espacios educativos acompañan procesos diversos y qué ciudadanías y futuros pueden alojar. Se construirá en parametría y buscamos articular con UTEC Rivera. Este año se inaugura también una obra teatral de 99 años, dirigida por el dramaturgo argentino Fernando Rubio: una cabaña de madera que se activa una vez por año por el propio Rubio y que el resto del tiempo recibe visitantes, abriendo una narrativa colectiva sobre construir, habitar y pensar el presente y el futuro en una temporalidad extendida.

Estoy muy entusiasmada con este nuevo paso, porque lo vivo como una aventura. Las aventuras activan el cuerpo, las preguntas, el pensamiento. Nos colocan en una postura de búsqueda.

Estamos acompañadas por la Dirección Nacional de Museos, con cursos y seguimiento que nos ayudan en este camino. MUMA es una experiencia integral. Inauguramos con tres exposiciones: una permanente con obras de Solum Donas; una sala de arte popular y artesanía latinoamericana, porque a través de estas manifestaciones podemos desplegar tradiciones y formas diversas de ver el mundo. También una tercera sala dedicada a producción contemporánea como apoyo e impulso a los artistas nacionales. Se complementa con un gran parque escultórico, donde se encuentran las instalaciones de los Festivales de la Madera, así como esculturas del propio Solum Donas y otras de artistas contemporáneos. Una gran biblioteca que despliega actividades, conciertos y charlas, un proyecto llamado La fábrica que contiene un taller equipado para posibilitar condiciones de producción a artistas y artesanos, así como diseñadores industriales y una tienda física y online con un foco importante en la artesanía en madera para impulsar el sector.

Estuviste en la Dirección del Programa Sociocultural Campo Abierto/Rivera. ¿Además de todos los proyectos culturales, se ofrecen visitas y estadías con servicios de hotelería? ¿Cómo se hace para llevar adelante este tipo de emprendimiento? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo más difícil?

El MUMA dispone de un hotel que propone una experiencia inmersiva en torno a la madera. Este servicio forma parte de una estrategia de sostenibilidad que combina recursos propios con apoyos externos. Exploramos una modalidad mixta: ingresos por estadía, tienda, servicios de alimentación y galería de venta de obras, sumados a la búsqueda de fondos a escala nacional e internacional.

El tránsito hacia el MUMA se materializó gracias a apoyos del Ministerio de Turismo, los Fondos de Incentivo Cultural y el Fondo de Fortalecimiento de Infraestructuras Culturales en el Interior del País (MEC). El proyecto 100x100x100 recibió respaldo del Goethe Institut de Alemania. Trabajamos de manera asociativa con instituciones, organizaciones y empresas, cruzando objetivos para generar programación y sostener procesos. El museo cobra una entrada accesible, con un día gratuito semanal, y mediante convenios con instituciones educativas ofrece visitas y recorridos guiados sin costo para escuelas, liceos y otras organizaciones.

¿Cuáles son las propuestas que se presentan en Campo Abierto? ¿Y en el MUMA? ¿En qué consistió el programa de desarrollo social de los reclusos de la cárcel Cerro Carancho a través del Hip Hop que realizaste en 2018? ¿Y la fábrica?

Desde el inicio trabajamos con la Unidad 12, la cárcel de Cerro Carancho, ubicada a un kilómetro. Forma parte del territorio y de nuestra vecindad. Allí desarrollamos acciones a través de la música, lo audiovisual, la danza, el hip hop y, por supuesto, la madera. En ocasiones articulamos proyectos propios con la Unidad 12, como por ejemplo en los Festivales de la Madera uno de los laboratorios se realiza con participación de privados de libertad y estudiantes. En otras, diseñamos propuestas específicas para ese espacio como obras de teatro, documentales o programas anuales de hip hop.

El objetivo consiste en tejer relaciones profundas con el territorio entendido como un entramado de personas.

El pasado 30 de julio tuvo lugar una importante inauguración. Háblanos de eso. Hay un cuidado por la calidad que aparece en las propuestas: se describe en detalle en qué consiste cada obra, inclusive en cada ficha de cada máscara con gran detalle y de acuerdo con parámetros museísticos internacionales. ¿Cómo se te ocurrió y cómo armaste la curaduría de esta muestra? ¿Y la Colección Solum Donas? ¿Seguirás esa línea?

Las preguntas ¿qué es un museo hoy en día? ¿qué tipo de experiencias debe promover o alojar un museo? ¿Cómo se genera una real participación de los públicos? son las preguntas que guían esta etapa de desarrollo del proyecto.

La exposición de las máscaras fue curada por Claudio Rama, una selección de su extensa colección. El envío fue relevado y catalogado en conjunto. La muestra contiene fichas técnicas de cada una de las máscaras, incluyendo información sobre su origen, contexto cultural y uso ceremonial o ritual. Pero sobre todo busca activar preguntas: ¿qué le pasa al cuerpo cuando se enmascara?, ¿qué es lo que aflora?, ¿qué se pone en movimiento cuando se usan máscaras en distintas culturas?

La sala cuenta con una activación desde la mediación de públicos: una mesa con preguntas abiertas, un espacio para hacer tu propia máscara con materiales disponibles, y una articulación con libros disponibles en nuestra biblioteca. Esta exposición termina siendo un dispositivo, una herramienta para seguirnos preguntando.

La exposición de Solum Donas fue curada por Verónica Cordeiro, montada por Niklaus Strobel con participación de Federico Lagomarsino y Nicolás Branca. Los bosques de Solum, reúne una gran cantidad de esculturas –una selección de más de 200 piezas del acervo– que muestran la enorme diversidad técnica, estética y material de la obra de Solum. Hay más de 30 tipos de madera representados, y la exposición invita a generar distintos recorridos: por tipo de madera, por dureza, por zonas geográficas donde crecen, por estilos artísticos, por relaciones temáticas, etc. Es una muestra muy rica para adentrarse en la complejidad y la diversidad de la madera y las relaciones entre el ser –en este caso, el artista– y la materia.

Estas muestras fueron concebidas no solo para ser exhibidas en MUMA, sino también para poder itinerar a nivel nacional e internacional. Queremos iniciar diálogos con instituciones del país para coordinar esas itinerancias. MUMA no es solo un lugar físico, es un espacio generador de ideas, de circulación y de vínculos.

La sala-galería destinada a artistas contemporáneos que trabajan en madera permite exhibir y vender obras, promoviendo así la producción contemporánea y colaborando directamente con artistas. En esa línea, por ejemplo, Gustavo Tabares vino a terminar su serie de esculturas en residencia en el museo. Ya lanzamos un llamado para programación de residencias y muestras.

Entendemos que el MUMA es también un espacio de pensamiento colectivo. Por eso lanzamos un llamado abierto para recibir ideas en torno a la madera: talleres, laboratorios, investigaciones, propuestas artísticas, ambientales, culturales o sociales. Queremos que la madera sea el centro de nuevas conversaciones, pero abierta a infinitas posibilidades y sentidos.

En la biblioteca viva y activa, realizamos encuentros, ciclos de música (coordinados por Ernesto Donas), charlas, presentaciones. Y proyectamos publicaciones propias, en diálogo con la editora y artista Gabriela Halac (Córdoba, Argentina, Documenta Escénica).

¿Cómo se vincula el MUMA con el contexto local y regional?

El MUMA mantiene una relación activa con la comunidad de Rivera y la región a través de convenios con instituciones educativas, culturales y sociales, así como con empresas e instituciones del sector forestal y turístico. Se integra a dinámicas locales mediante actividades que combinan arte, patrimonio y desarrollo territorial, generando oportunidades de participación para artistas, artesanas y artesanos, estudiantes y visitantes. Su ubicación en la frontera con Brasil favorece el intercambio cultural transfronterizo y proyecta su alcance hacia públicos nacionales e internacionales.

¿Qué impacto espera generar el MUMA a mediano y largo plazo?

A mediano plazo, el MUMA busca consolidarse como un referente cultural y educativo en la región norte de Uruguay, fortaleciendo su programación y atrayendo visitantes locales, nacionales e internacionales. Procura expandir su red de colaboraciones con instituciones académicas, centros culturales y empresas del sector productivo, integrándose también a circuitos turísticos y culturales consolidados.

A largo plazo, aspira a convertirse en un espacio de referencia continental para la investigación, exhibición y sensibilización sobre la madera como patrimonio cultural y recurso sostenible. Este horizonte implica expandir el acervo, desarrollar programas educativos de alcance regional, fomentar la investigación interdisciplinaria y contribuir a políticas culturales y medioambientales que valoren la madera en sus múltiples dimensiones.

¿Qué públicos busca alcanzar el MUMA y cómo planea hacerlo?

El MUMA se dirige a una diversidad de públicos: estudiantes de todos los niveles educativos, investigadoras e investigadores, artistas, profesionales del diseño y la arquitectura, turistas culturales, comunidades locales y visitantes internacionales interesados en la madera como patrimonio cultural y recurso sostenible.

Para llegar a ellos, despliega una estrategia de mediación que combina visitas guiadas, recorridos libres y actividades interactivas. Desarrolla programas educativos para distintas edades, alianzas con instituciones académicas y culturales, y campañas de comunicación con presencia digital, materiales impresos y vínculos con operadores turísticos. Organiza eventos, talleres y exposiciones temporales que amplían la experiencia del museo y fomentan la participación de públicos diversos. La itinerancia de las muestras también colabora con la difusión del Museo.

¿Qué estrategias de comunicación utiliza el MUMA para dar a conocer sus actividades?

Priorizamos una estrategia de comunicación basada en vínculos: acuerdos, convenios y asociaciones que sostienen redes activas con instituciones educativas y culturales, colectivos artísticos, organizaciones sociales, empresas del territorio y operadores turísticos. La presencia digital acompaña y documenta estos procesos –agenda, noticias y materiales visuales– para facilitar la articulación entre actores y públicos.

En esta etapa inicial, estamos construyendo cada proyecto con aliadas y aliados mediante mesas de trabajo, coprogramación y coproducción; estas alianzas funcionan como directrices que amplifican el alcance y aseguran pertinencia territorial. El museo comienza a participar en circuitos y plataformas colaborativas, e impulsa itinerancias y cruces transfronterizos con Santana do Livramento y otras regiones. La presencia en ferias y festivales potencia estas redes; un ejemplo significativo es el Festival de enogastronomía de la Frontera, evento binacional que desde hace nueve años reúne a ambos países justo en el borde compartido.

¿Qué lugar ocupa la relación con la comunidad en el proyecto del MUMA?

La comunidad es el corazón del MUMA. Estamos construyendo una trama de vínculos que reúne capas y alcances distintos: el vecindario inmediato, Rivera y Santana do Livramento, redes nacionales y colaboraciones internacionales. El museo se habita como casa abierta, taller y parque; un lugar donde el patrimonio convive con procesos vivos y donde cada encuentro impulsa nuevos aprendizajes compartidos.

En el eje educativo, estamos comenzando diálogos formales con escuelas, liceos, UTEC y Udelar en Rivera para que el MUMA funcione como laboratorio vivo y espacio de prácticas permanentes. Eso incluye residencias pedagógicas, talleres y dispositivos de investigación aplicada que conectan cuerpo, material y territorio. Retomamos acciones con la escuela rural del entorno para fortalecer experiencias de aula expandida: recorridos por el parque, ejercicios de observación y registro, microtalleres introductorios de madera y prácticas corporales vinculadas al paisaje, con acompañamiento de docentes.

En el eje vecinal, incorporamos vecinas y vecinos al equipo en distintas áreas, como forma de contribuir al desarrollo de la comunidad local, el trabajo con la unidad penitenciaria, pretendemos consolidar un trabajo sostenido con la escuela rural, también del vecindario que más allá de visitas guiadas, podamos desarrollar proyectos en conjunto.

La vecindad guía una ética: compartir territorio implica tejer relaciones, abrir espacios de expresión y habilitar circulación de resultados hacia la comunidad.

En el eje de comunidades extendidas, nos interesa articular con artesanas y artesanos, artistas, investigadoras e investigadores, instituciones académicas, y con empresas del sector forestal y maderero. Para ello proponemos mesas de codiseño, coprogramación e itinerancias que activen circulación de obras e ideas entre el museo, escuelas, bibliotecas y centros culturales de la región.

Un diseño de trabajo por escalas –como los anillos del tronco, capas concéntricas que guardan memoria de tiempo, clima y cuidados–: en el predio y el barrio cercano; en la escala municipal y fronteriza; en circuitos nacionales e internacionales. Cada escala convoca dispositivos específicos para que el MUMA respire junto a las comunidades que lo rodean y, al mismo tiempo, dialogue con otras geografías.

¿Cómo se integra el MUMA en tu trabajo general como artista y gestora cultural?

El MUMA se convirtió en un eje central de mi práctica en estos momentos, un espacio donde confluyen líneas que vengo desarrollando desde hace años: curaduría, trabajo con comunidades, producción cultural y creación de redes. El proyecto permite articular patrimonio material y cultural con un enfoque contemporáneo en diálogo con los públicos diversos. El museo funciona como laboratorio: un lugar para activar procesos de creación, intercambio y reflexión.

En ese sentido prolonga un interés persistente: construir contextos y dispositivos para el encuentro, donde arte y cultura catalicen conversaciones, aprendizajes y vínculos. Su escala, su localización en Rivera y su condición fronteriza favorecen conexiones que atraviesan geografías y disciplinas.

¿Cómo imaginás el futuro del MUMA en relación con la comunidad y el territorio?

El MUMA se proyecta como organismo vivo, profundamente entrelazado con la vida de la comunidad y del territorio. Dispositivos que activan relatos, encuentros, sentidos y experiencias, expandiendo las formas de leer y habitar. Un punto de encuentro donde convivan lo local y lo global, tradiciones en conversación con innovación, un puente que conecta generaciones, saberes y prácticas. El museo evoluciona junto a quienes lo habitan y lo visitan, sosteniendo apertura al diálogo y a la experimentación.

¿Qué papel juegan las colaboraciones internacionales en tu trabajo y en el desarrollo del MUMA?

Las colaboraciones internacionales amplían las posibilidades de acción del MUMA y de los proyectos. Funcionan como puertas abiertas para conectar lo que sucede aquí con circuitos, personas y conocimientos de contextos diversos. La colaboración implica traer perspectivas de afuera y, simultáneamente, favorecer que lo producido en este territorio circule, dialogue y se transforme en contacto con otros lugares. Experiencias con instituciones, artistas y colectivos de varios países nos nutren a la vez que brindamos posibilidades a otros de relacionarse con nuestro territorio, ver el mundo desde estas latitudes.

¿Qué perspectivas ves para el arte y la cultura en los próximos años en Uruguay y en la región? ¿Qué papel puede tener el MUMA en ese contexto?

Asoma un tiempo de redefiniciones. Tensiones políticas, sociales y económicas reconfiguran modos de producir, de vincularse y de habitar los territorios. Ese movimiento se convierte en fuente fértil cuando se asume como oportunidad: repensar estructuras, priorizar procesos colaborativos y situados, y revisar el sentido de las instituciones culturales.

Me conmueve una cultura que amplía la mirada, que despliega su fuerza hacia múltiples centros y reconoce el valor de fronteras, periferias, áreas rurales y ciudades intermedias. En esos espacios, donde los tejidos comunitarios y las memorias materiales permanecen activos, laten posibilidades para nuevas maneras de hacer.

Desde esa visión, el MUMA se concibe como dispositivo de futuro: Impulsar condiciones para procesos con lazos fuertes y otras temporalidades. Su aporte se despliega en varias capas:

• Descentralización y frontera: la ubicación en Rivera –frontera viva– resulta decisiva. La frontera habilita cruces de lenguas, economías, imaginarios y prácticas. Desde aquí, el museo opera como bisagra y como puente.

• Tiempo y cuidado: proyectos como 100x100x100 y la obra teatral de 99 años activada anualmente invitan a pensar ecosistemas naturales, sociales y simbólicos que se transforman con el tiempo y demandan cuidado sostenido. Esta apuesta imagina responsabilidades y pactos que trascienden biografías individuales.

• La madera como lente: en este territorio, la madera es materia y metáfora –territorio, economía, clima, oficio, arte, memoria–. A través de ella se abren conversaciones sobre modelos productivos, biodiversidad, cultura material y estética.

• Comunidad y derechos culturales: el territorio se entiende como lugar y personas. La relación con la Unidad 12, expresa esa ética como modos de tejer vínculos con quienes comparten el territorio desde realidades diversas. La política de acceso y las mediaciones abren experiencias significativas para públicos amplios.

• Conocimiento vivo: biblioteca y publicaciones: la biblioteca del MUMA resguarda y convoca; activa encuentros, charlas y ciclos de música y proyecta publicaciones propias en diálogo con otras escenas editoriales.

• Economías mixtas y coherencia: la sostenibilidad se ensaya a través de modelos híbridos combinados con apoyos públicos y colaboraciones. Esta estructura financiera responde a una ética: los recursos acompañan las preguntas y fortalecen procesos alineados con el sentido del proyecto.

• Redes y hospitalidad: las colaboraciones, nacionales e internacionales, se conciben como hospitalidad mutua: el museo se abre como casa para quienes llegan y, al mismo tiempo, abre caminos para que lo producido aquí viaje a otros contextos. Ese vaivén alimenta el intercambio creativo.

• Museo-laboratorio: el MUMA se imagina como laboratorio, un lugar donde el patrimonio se activa, los oficios dialogan con la experimentación y las piezas promueven con procesos vivos

Para los próximos años, deseo un campo cultural uruguayo y regional con proyectos situados, colaborativos y de largo aliento, capaces de habitar la complejidad de los territorios y de proyectar futuros practicables. En ese horizonte, el MUMA quiere ser puente y taller: un punto donde memoria y creación se sostengan mutuamente, y donde la madera –como materia y como poética– nos recuerde que toda forma cultural permanece viva, relacional y profundamente compartida.

100x100x100

100x100x100 es un proyecto artístico de lugar y tiempo específico que propone la creación de un bosque de cien por cien metros de distancia como enclave para investigar, actuar y pensar hacia los próximos cien años. Una propuesta a escala centenaria, imprescindible para actuar en los tiempos del paisaje y los nuevos ecosistemas. Ubicada en Uruguay, esta hectárea permitirá la cooperación y colaboración internacional entre las artes, las ciencias, la arquitectura, la botánica y otras disciplinas, para abordar la cultura de vivir en el bosque, la búsqueda de biodiversidad, bosques productivos saludables y la construcción de nuevas narrativas ambientales. Un lugar para problematizar el futuro y la ascendencia, y comenzar una colaboración que quizás podría durar un siglo.

El proyecto tiene como objetivo hacer visible esta relación específica y enfatizar la discusión sobre el bosque como un evento que en realidad es de escala y urgencia planetaria. Permitirá la cooperación internacional, interdisciplinar y artística en relación con los bosques y el paisaje. Permitirá la creación de nuevas redes de trabajo y vínculos entre actores relevantes -públicos, privados y de la sociedad civil- a través de este dispositivo. Asimismo, se pretende continuar, reforzar y problematizar la cooperación entre países como Alemania y Finlandia, en la medida en que dichas sociedades se fundamenten en acciones que tengan un impacto directo sobre el medio ambiente y su futuro. Web: 100x100x100.uy