La obra de Dick Ibarra Grasso Lenguas Indígenas Americanas revela cómo el exilio de los jesuitas de América y el mecenazgo ilustrado de Rusia tejieron los primeros mapas científicos de las lenguas americanas, desentrañando los prolegómenos de la lingüística moderna.

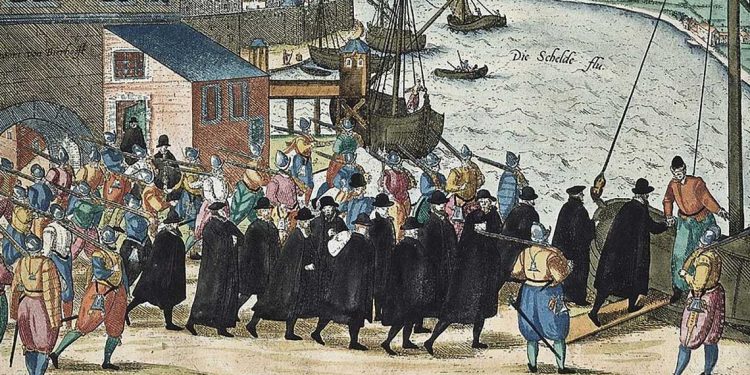

En 1767, la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles desató una diáspora intelectual sin precedentes. Reunidos en el exilio italiano, estos misioneros eruditos llevaban consigo un tesoro invisible: cuadernos repletos de gramáticas, vocabularios y observaciones sobre las lenguas de los pueblos indígenas de América. Casi al mismo tiempo, a miles de kilómetros de allí, la emperatriz Catalina II de Rusia, en un gesto propio del Siglo de las Luces, ordenaba compilar la primera colección lingüística universal de la historia.

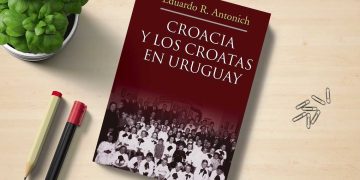

Estos dos hilos aparentemente distantes –el destierro religioso y el mecenazgo imperial– se entrelazan en el origen mismo de la ciencia lingüística. Esta historia, magistralmente recogida por Dick Ibarra Grasso en su obra Lenguas Indígenas Americanas (Editorial Nova, 1958), revela que el estudio sistemático de los idiomas no nació en un solo lugar, sino de una conjunción singular de persecución, curiosidad y poder. Ibarra Grasso no solo traza un mapa de la diversidad lingüística del continente, sino que excava en sus cimientos históricos, mostrando cómo los dilemas de la lingüística moderna hunden sus raíces en este período fundacional.

Un archivo nacido de la paradoja

Ibarra Grasso no duda en afirmar que, durante los tres siglos que siguieron al descubrimiento de América, la “casi totalidad de las obras publicadas sobre las diversas lenguas americanas” tuvieron un “fin único y bien determinado: el misional”. Los misioneros españoles, y entre ellos los jesuitas con su doble vocación de evangelizadores y educadores, se adentraron en regiones inexploradas, a menudo décadas o siglos antes que cualquier otro europeo. Su paciente labor de aprendizaje y codificación de idiomas como el guaraní, el náhuatl, el quechua o el mapuche, entre cientos más, produjo un corpus documental de un valor incalculable.

“Gramáticas, vocabularios y catecismos –escribe Ibarra Grasso– nos han dado y nos dan una visión de las lenguas de América, tal como hasta el momento no tenemos de las lenguas de África y de Oceanía”. Este archivo, sin embargo, nació de una paradoja: mientras buscaban transmitir el castellano y la fe católica, estos misioneros se vieron obligados a sumergirse en la diversidad lingüística nativa, preservando para la posteridad sonidos, estructuras gramaticales y vocabularios de lenguas que, en muchos casos, desaparecerían poco después.

Catalina la Grande: la zarina que quiso catalogar el mundo

Mientras los jesuitas eran expulsados de América, en San Petersburgo, Catalina la Grande emprendía un proyecto monumental. Fascinada por las ideas de la Ilustración, concibió la ambiciosa idea de crear un catálogo global de las lenguas del mundo. Ibarra Grasso destaca este hecho a menudo olvidado: “Fue Catalina II de Rusia quien mandó reunir la primera colección sobre la materia”. Para ello, envió cuestionarios a todas las embajadas y gobernaciones del imperio ruso y más allá, con una instrucción sencilla: recoger y traducir una lista de palabras básicas –usando como bases textuales el Padrenuestro– en todos los idiomas encontrados.

Este proyecto, a menudo pasado por alto en la historia de la lingüística, fue el primer intento estatal y sistemático de lingüística comparada. Catalina, más que por un afán evangelizador, se movía por una curiosidad enciclopédica y un deseo de cartografiar la diversidad humana a través de sus palabras. Su iniciativa demostraba que el estudio de las lenguas había comenzado a ser visto como una ciencia, una herramienta para comprender la historia y las migraciones de los pueblos. Ibarra Grasso subraya que, aunque el método era incipiente y a veces caía en “fantasías propias del estado de recién nacido de la nueva ciencia”, sentó un precedente crucial.

Hervás y Panduro: el genio que conectó los hilos

La figura que conectó estos dos mundos –el tesoro lingüístico de los jesuitas exiliados y el impulso ilustrado europeo– fue el padre Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809). Exiliado en Italia, Hervás comprendió que la dispersión de sus compañeros por el mundo era una oportunidad única. Reunió a misioneros procedentes de América, Asia y Oceanía, y con su colaboración directa, redactó y encargó la elaboración de unas cuarenta gramáticas comparadas.

Su Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, publicado en español entre 1800 y 1805, fue la obra cumbre de este esfuerzo. Ibarra Grasso lo analiza con detalle: su primer tomo, dedicado íntegramente a las lenguas americanas, era de una sofisticación asombrosa para su tiempo. Lo revolucionario de su método fue que “procuró demostrar el parentesco recíproco de las lenguas […] [y] fue el primero en hacer comparaciones gramaticales y no puramente fonológicas”. Hervás agrupó las lenguas americanas en once familias principales –como el “araucano”, “guaraní”, “quichua” y “algonquín”–, un ejercicio clasificatorio pionero que Ibarra Grasso compara con “la clasificación zoológica de Linneo”.

Es aquí donde el círculo se cierra. Ibarra Grasso señala que el mismo Hervás conocía y utilizaba los materiales compilados por orden de Catalina la Grande. La zarina había proporcionado, sin saberlo, el marco y el estímulo intelectual que un genio como Hervás necesitaba para dar forma científica al caudal de datos atesorado por los jesuitas. Este cruce fecundo entre la erudición eclesiástica y el mecenazgo secular ilustrado es uno de los grandes hallazgos que el libro rescata del olvido.

El debate científico que nació de los misioneros

El material recopilado por estos pioneros permitió que, ya en el siglo XIX, surgieran los primeros debates propiamente lingüísticos. Ibarra Grasso dedica páginas cruciales a la teoría del “polisintetismo”, propuesta por Du Ponceau en 1839, quien afirmaba que todas las lenguas americanas compartían una estructura gramatical única que condensaba oraciones enteras en palabras complejísimas. El autor discierne con agudeza cómo esta teoría, aunque útil para lenguas algonquinas, fue generalizada de manera dogmática por el prejuicio de la “unidad racial” del indígena americano. “En ello debió de influir mucho el concepto, ya común en esos tiempos, de la unidad racial del hombre americano”, apunta, citando incluso las palabras del cronista Ulloa: “Visto un indio, de cualquier parte que sea, se han visto todos”.

Frente a esto, Ibarra Grasso contrapone la evidencia encontrada en las gramáticas misioneras: la profunda diferencia entre una lengua sufijadora como el quichua, que “no admite un solo prefijo”, y el guaraní, que “conjuga el verbo con los mismos pronombres personales antepuestos”. Esta divergencia estructural fundamental, observable gracias al trabajo de los primeros lingüistas de campo, es para el autor una prueba irrefutable de la diversidad originaria de las lenguas del continente.

Más allá de las palabras: sistemas de numeración y escritura

La originalidad de la obra de Ibarra Grasso no se detiene en la gramática. Él profundiza en dos aspectos menos tratados: los sistemas de numeración y las formas de escritura indígena, mostrando cómo estos también fueron documentados primero por los jesuitas.

El libro contiene un análisis minucioso de los sistemas numerales americanos, que van desde el binario y el cuaternario hasta el vigesimal y el decimal puro. Ibarra Grasso ve en estos sistemas un clave para rastrear oleadas culturales y migratorias. Por ejemplo, la presencia de un sistema senario-decimal en la Columbia Británica y en los Andes le sugiere conexiones profundas y antiguas. Asimismo, dedica un capítulo completo a las “Escrituras de los indígenas americanos”, desmontando el mito de que no existían. Describe desde los quipus incaicos (que también usaban araucanos y guaraníes, y cuyo origen rastrea hasta Oceanía) hasta las pictografías de los pieles rojas y las sofisticadas escrituras jeroglíficas maya y azteca, cuyo estudio se debe en gran medida a la preservación inicial de documentos por parte de cronistas y misioneros.

Un legado con claroscuros y alcance global

Al releer Lenguas Indígenas Americanas hoy, se descubre una lección de historia intelectual global: que la ciencia nace de cruces inesperados. El fervor misionero, la curiosidad de una emperatriz y la erudición de un exiliado se entrelazaron para crear los cimientos de una disciplina.

El libro de Ibarra Grasso, así, funciona en dos niveles. Es una enciclopedia aún valiosa de la diversidad lingüística americana, pero es también una fascinante historia de las ideas. Nos recuerda que detrás de cada clasificación familiar lingüística hay siglos de observación, debate y, a menudo, una paradoja fundacional: el mismo impulso que buscaba borrar las diferencias culturales, al documentarlas para superarlas, terminó preservándolas para la eternidad. Los jesuitas, desde su exilio, y Catalina, desde su palacio, nos legaron, cada uno a su manera, el primer mapa de un continente de palabras, un territorio que todavía hoy, desde nuevas perspectivas, no termina de revelar todos sus secretos.