Desde hace al menos dos décadas el colapso del sistema penitenciario es noticia. Recordemos que en 2005 el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez impulsó la liberación de unos 800 presos como respuesta al hacinamiento. Y desde entonces a la fecha actual, si bien algunas cosas pudieron haber mejorado circunstancialmente, podemos afirmar que la realidad en términos estructurales no ha cambiado. Por otra parte, la incapacidad estatal de generar procesos genuinos de reinserción social para quienes han cumplido una condena ha convertido la entrada y salida de la cárcel en una puerta giratoria.

Pero lo principal que hay que entender es que este no es un problema aislado o un debate marginal sobre políticas de seguridad. Es el síntoma más grave de una falla estructural que se entrelaza con otros dramas urgentes como la pobreza infantil endémica, la exclusión social crónica y el desmoronamiento progresivo del contrato social y cultural que alguna vez nos caracterizó como nación. Abordar esta crisis requiere mirar más allá y entender que lo que ocurre dentro de las cárceles es, en realidad, un reflejo fiel de lo que hemos dejado de hacer afuera.

Las cifras, frías y elocuentes, pintan un panorama desolador. Según el Informe Anual 2024 del comisionado parlamentario penitenciario, Uruguay se consolida como uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 456 presos cada 100.000 habitantes, liderando este triste ranking en América del Sur y ubicándose entre los 15 primeros a nivel global. Detrás de este número abrumador hay más de 16.271 personas privadas de libertad, hacinadas en unidades que superan, en promedio, el 120% de su capacidad. Situaciones extremas, como la de la cárcel de Cerro Largo (179%) o la sobrepoblación femenina (147%), donde casi tres mujeres compiten por cada dos plazas disponibles, configuran un escenario de condiciones “crueles, inhumanas o degradantes” para casi la mitad de los reclusos.

Pero el drama no termina al cerrarse las puertas de las celdas. El verdadero fracaso del sistema se mide en el marco de la libertad: el 65,6% de las personas liberadas reincide en un plazo de tres años. Esta cifra no es un simple porcentaje; es la prueba irrefutable de que las cárceles uruguayas no rehabilitan. Por el contrario, empeoran a las personas, las violentan, las desertizan socialmente y las devuelven a la sociedad con menos herramientas y más resentimiento que cuando ingresaron. La cárcel, en la práctica, se ha convertido en una fábrica de exclusión y delincuencia recursiva, un circuito cerrado que alimenta la inseguridad en lugar de resolverla.

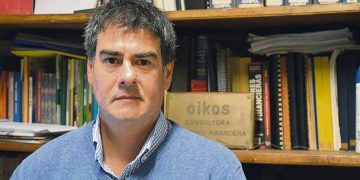

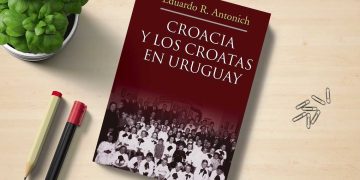

Este fracaso tiene un costo social devastador y un origen claro. Cada vez que un joven ingresa al sistema penitenciario, no se activa un nuevo ciclo, sino que se perpetúa uno que comenzó mucho antes de su primer delito. Como señalaba el economista Diego Aboal, en entrevista exclusiva para La Mañana, uno de cada tres niños en Uruguay nace en un hogar pobre. De los aproximadamente 30.000 nacimientos anuales, unos 10.000 ocurren en contextos de vulnerabilidad extrema: viviendas precarias, inseguridad alimentaria, deserción escolar temprana y padres sin trabajo formal o en la economía informal. Estos niños se pueden convertir fácilmente en presas naturales del crimen organizado si el Estado no interviene a tiempo con políticas robustas y consistentes. Porque un niño que crece en la pobreza tiene tres veces más probabilidades de trabajar ilegalmente, sufrir anemia o abandonar la escuela. Si a eso se le suma la falta de oportunidades laborales para sus padres, el círculo de la exclusión se cierra con una precisión brutal.

Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer? La respuesta debe ser dual, actuando con fuerza tanto dentro como fuera de los muros carcelarios.

La cárcel uruguaya no puede seguir siendo un depósito de personas. Debe transformarse en un espacio de formación y reparación. Aquí es donde la propuesta de convertir el trabajo penitenciario en un eje central de la rehabilitación cobra relevancia. Así lo entendió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien impulsó un proyecto para convertirlo en eje central del proceso. La evidencia es contundente: el trabajo en prisión mejora la autoestima, genera hábitos de disciplina, enseña oficios y reduce la reincidencia. Aunque la Ley 17.897 establece la redención de pena por trabajo, la realidad es que menos del 10% de los reclusos recibe un salario real por su labor. El resto trabaja sin remuneración o por un peculio simbólico, lejos de cualquier lógica de rehabilitación seria.

Un sistema bien estructurado –remunerado con salarios justos, con aportes a la seguridad social, formativo y con perspectivas de continuidad en el exterior– puede ser una herramienta poderosa. No se trata de explotación laboral, sino de restitución de capacidades. El trabajo proporciona rutina, sentido de responsabilidad, autoestima y, lo más importante, un oficio. Experiencias internacionales y casos incipientes locales, como el Polo Industrial del Comcar, demuestran que los reclusos que trabajan y se forman tienen una tasa de reincidencia significativamente menor. Esto requiere de convenios firmes con el sector privado, marcos legales que incentiven la contratación postpenitenciaria y una voluntad política clara de entender que la cárcel debe preparar para la libertad, no castigar hasta el olvido.

Sin embargo, por más innovadora que sea la reforma penitenciaria, será insuficiente si no se actúa de manera contundente sobre el origen del problema. La otra parte de la solución –acaso la más importante– es prevenir que los jóvenes entren en el camino del delito. Esto exige una inversión real y prioritaria en primera infancia y educación. Como citaba Aboal, cada dólar invertido en nutrición, salud y educación temprana puede generar hasta 17 dólares de retorno en productividad futura y ahorro en seguridad. El próximo presupuesto nacional debe reflejar esta evidencia, dirigiendo recursos de manera específica a las zonas más críticas, particularmente en el norte del país, donde los índices de pobreza y deserción escolar son más altos.

Paralelamente, es imperativo implementar políticas activas de empleo para jóvenes en riesgo. La falta de trabajo estable es uno de los principales predictores de conducta delictiva. Programas de pasantías, capacitación en oficios con demanda laboral y apoyo al primer empleo para jóvenes de contextos vulnerables no son un gasto, sino la inversión más inteligente en seguridad ciudadana. Se trata de ofrecer un futuro atractivo y viable, uno que compita con la seducción inmediata (y destructiva) de la economía del delito.

En definitiva, la magnitud de la crisis carcelaria y de exclusión no se resolverá con medidas aisladas, con anuncios punitivistas o con parches presupuestales. Como proponía el excomisionado Juan Miguel Petit, y como reitera el informe de 2024, se necesita un pacto de Estado en materia de política penitenciaria y social.

Este pacto no puede ser otra declaración de intenciones olvidada en un cajón. Debe ser un compromiso vivo, una brújula moral y práctica que guíe la acción de todos los partidos políticos, más allá de siglas y colores, en una hoja de ruta concreta y urgente. Imaginen un acuerdo que trascienda el ciclo electoral de cinco años y se plantee como una política de Estado, con metas claras y recursos asignados. En el que se realice una inversión sostenida e inteligente en lo que ocurre dentro de los muros. Porque no se puede hablar de rehabilitación si las unidades se caen a pedazos, si no hay programas socioeducativos consistentes o si la salud mental es un lujo al que casi nadie accede. Invertir en infraestructura digna, en talleres de oficio con salario real, en psicólogos y educadores, es invertir en la seguridad de todos los uruguayos.

Además, se debe mirar más allá y apuntar también a la puerta de salida. El momento más crítico para una persona liberada son las primeras semanas de libertad. Sin red, sin techo, sin un empleo que lo espere, el regreso a la sociedad se convierte en una misión casi imposible. Por eso, uno de los ejes cruciales debería ser la creación de un sistema nacional de seguimiento postpenitenciario.

En definitiva, necesitamos acciones concretas. Porque, como advierte Petit: “¿Es lo mismo cumplir dos o tres años de cárcel cuando se tiene privacidad, higiene, alimento adecuado, recreación y rehabilitación que cuando esos años se deben cumplir en hacinamiento y sin actividades?”. La respuesta es evidente. Solo falta voluntad política para cambiar la realidad.