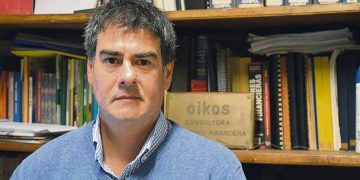

A medida que avanza la discusión por el proyecto de Ley de Presupuesto, se comienzan a analizar cada uno de los más de 700 artículos que lo integran. Uno de ellos anuncia como prioridad la inversión en la infancia, atento a los informes presentados por el Instituto Nacional de Estadística. Desde La Mañana, se entrevistó al economista y exdirector del INE Dr. Diego Aboal, quien brindó un análisis sobre el tema.

El gobierno ha dicho que la infancia es una prioridad. ¿Coincide en que ese debe ser el foco?

Prefiero mirar el problema de una forma más amplia. Si observamos el bosque en lugar del árbol, el desafío fundamental que está en la base de los problemas sociales en Uruguay es la pobreza y la exclusión social. Si adoptamos un concepto de pobreza multidimensional, vemos que casi uno de cada cinco uruguayos vive en hogares con privaciones importantes. En muchos casos se trata de viviendas con techos de materiales de desecho, pisos de tierra o con peligro de derrumbe o inundación. A eso se suman problemas de hacinamiento. En casi todos esos hogares hay al menos una persona que no alcanza un nivel mínimo de educación, y la inserción laboral suele ser muy precaria, marcada por desempleo, subempleo o empleo informal. Esta situación también se asocia a la falta de ingresos para cubrir una canasta básica de alimentos y otros bienes. En consecuencia, muchas de estas familias enfrentan inseguridad alimentaria, ya sea moderada, cuando reducen su ingesta al menos un día en el último año, o grave, cuando directamente dejan de comer durante al menos un día.

Todo esto golpea especialmente a los niños, ya que en promedio estos hogares tienen más hijos que el resto. Se estima que uno de cada tres niños en Uruguay vive en un hogar pobre por ingresos. Dicho de otra manera, de los 30.000 nacimientos que hay cada año, unos 10.000 ocurren en hogares con enormes dificultades. Por lo tanto, sí hay un problema en la infancia y es clave poner el foco allí, pero debemos entender que la raíz no es la infancia en sí, sino la pobreza y la exclusión. Eso es lo que hay que atacar con toda la fuerza.

Hace pocos días se presentaron estadísticas sobre trabajo infantil en Uruguay. ¿Cómo se relacionan con esta situación que describe?

En efecto, se publicaron recientemente datos de trabajo infantil en Uruguay. Son cifras de 2024, las primeras disponibles desde 2010. En ese período la incidencia del trabajo infantil se redujo a la mitad, pero todavía hay 40.000 niños y adolescentes en esa situación. El fenómeno está estrechamente ligado a la pobreza. Un niño que nace en un hogar perteneciente al 20% más pobre tiene tres veces más probabilidades de trabajar que uno que nace en el 20% de mayores ingresos.

La encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud de 2023 también mostró que los niños del tercio de hogares de menores ingresos presentan una incidencia de anemia cinco puntos porcentuales mayor que los del tercio más acomodado. La pobreza y la exclusión están, además, íntimamente vinculadas con la criminalidad y la violencia. De ahí que insista en que la raíz de muchos problemas de la infancia, trabajo infantil, salud deficitaria, violencia está en la pobreza y la exclusión.

Si aceptamos que los problemas de la infancia tienen como raíz la pobreza y la exclusión, ¿qué tipo de abordaje debería tener el Estado?

Si tuviera la responsabilidad de gobernar, usaría el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un tablero de control de las políticas públicas. Haría un seguimiento permanente a cada ministerio y organismo. Al de Vivienda le exigiría mejorar los indicadores vinculados a vivienda, a los organismos de educación los indicadores educativos, y así sucesivamente. Además, condicionaría la asignación de más recursos al cumplimiento de esas metas.

Este enfoque tiene dos ventajas. Primero, bajar la pobreza multidimensional ya sería un logro político. Y segundo, más importante aún, serviría para atacar de raíz múltiples problemas que afectan a los niños: inseguridad alimentaria, desnutrición, dificultades educativas, trabajo infantil o violencia. El IPM puede ser una brújula de gestión muy potente, y lo tenemos disponible.

Pero todo esto requiere recursos. ¿De dónde deberían salir?

En el corto plazo, de una mejor priorización del gasto y de ganar eficiencia, incluso mediante la incorporación de tecnología de una manera masiva en el sector público. Además, es fundamental entender que no se trata de un gasto sino de una inversión de los recursos destinados a la infancia. Cada dólar invertido en la infancia, en nutrición, salud y educación temprana genera retornos muy altos en el largo plazo. Algunas estimaciones señalan que los retornos pueden llegar a 17 dólares por cada dólar invertido en programas de desarrollo infantil temprano. Esto se debe a mejores logros educativos, mayor productividad laboral y menores costos sociales futuros.

En un país como Uruguay, donde la pobreza infantil es más alta que el nivel general de pobreza, un dólar adicional destinado a un hogar con niños puede mejorar de manera decisiva su bienestar, reduciendo privaciones en alimentación, educación o vivienda. Invertir en los niños es invertir en el futuro del país. Esto es aún más urgente porque pasamos de 49.000 nacimientos en 2015 a apenas 30.000 en 2024. No podemos permitir que 10.000 de esos niños nazcan y crezcan en la pobreza. Tampoco podemos perderlos en el sistema educativo. Necesitamos que superen las privaciones básicas para garantizar el futuro de Uruguay.

¿El Presupuesto Nacional presentado al Parlamento asigna efectivamente los recursos necesarios para este desafío?

Es difícil hacer esa evaluación porque mucho depende de la calidad de la ejecución. Más importante que el monto global, que por supuesto cuenta, es que exista una conducción clara y un foco absoluto en la gestión orientada a resultados. Si no hay liderazgo y capacidad de ejecución, los recursos, por muchos que sean, no generarán cambios. Los ministros y responsables deben estar bajo presión constante y, si no cumplen, deben ser sustituidos. Su rol es ser efectivos y eficientes en la gestión de los recursos públicos.

Dicho esto, el presupuesto 2025-2029 define tres prioridades estratégicas: crecimiento con empleo, protección social y seguridad y asigna recursos adicionales a la primera infancia, la educación y la vivienda. También establece un límite de endeudamiento neto de 3450 millones de dólares para 2025, de los cuales hasta agosto se habían utilizado 1835 millones. En resumen, los recursos existen, pero el verdadero reto es la capacidad de transformarlos en resultados concretos para los niños. Para lograrlo, es imprescindible que, al más alto nivel del gobierno, se realice un seguimiento riguroso del cumplimiento de las metas.

Usted ha escrito que cada dólar invertido en primera infancia puede generar entre 3 y 17 dólares de retorno. ¿Cómo se conecta eso con el Presupuesto actual?

Invertir temprano en la vida de las personas tiene impactos enormes: mejor salud, mejores resultados educativos y menor gasto futuro en abordaje de problemáticas sociales y criminalidad. El presupuesto 2025-2029 recoge esa visión al destinar recursos adicionales a la primera infancia, la educación, la salud mental y la protección social. En otras palabras, apuesta a obtener esos retornos de entre 3 y 17 dólares por cada dólar invertido que sugieren algunos estudios internacionales, siempre que se implementen políticas efectivas.

Más allá del foco nacional, ¿qué desigualdades territoriales deberían atenderse con mayor urgencia?

Las brechas territoriales son muy marcadas, sobre todo en la frontera norte del país. Departamentos como Artigas, Rivera y Cerro Largo tienen tasas de pobreza muy superiores al promedio nacional, un empleo informal generalizado, inseguridad alimentaria frecuente entre los niños y un acceso limitado a la educación media y terciaria. Allí los problemas de repetición, abandono escolar y falta de servicios de salud especializados son mucho más graves.

Por eso, el Presupuesto debería priorizar estas zonas para que la inversión no refuerce las desigualdades existentes. Invertir en la infancia también implica invertir de forma diferenciada, con foco en los territorios donde los problemas son más urgentes.