No es extraño que se aborden las crisis antrópicas como procesos. Eso es razonable en la medida que las crisis generan encadenamientos de situaciones que se repiten en las sociedades como parte habitual de ciertos cambios en los sistemas sociales y las organizaciones que los integran. Ese carácter de conjunto de situaciones excepcionales que se repiten bajo diferentes formas habilita a gestionar las crisis a través de procesos definidos, que entendemos que no deberían ser rígidos.

Se puede pasar de una situación normal a una emergencia casi inadvertidamente. ¿Cuándo realmente se configura una crisis? No siempre es algo sencillo de precisar. El reto se centra en establecer cuáles son los niveles de tolerancia que tiene cada sociedad, las organizaciones y los propios individuos para establecer con la mayor claridad posible cuándo se debe comenzar a actuar, aceptando que se está ante una crisis desatada.

¿En qué momento abandonamos la normalidad para entrar en lo excepcional? Finalmente debemos clarificar: ¿cuándo lo excepcional se convierte en una emergencia? Luego: ¿qué debe ocurrir para que se configure una crisis? Es necesario saber recorrer este proceso teniendo presente qué es lo que pasa cuando constatemos que entramos en el terreno de lo excepcional. Cuando eso sucede habrá llegado el momento de trabajar de una manera diferente, procediendo de allí en más de manera consecuente con la situación de excepcionalidad.

Pero movilizar a los agentes ante lo excepcional no es sencillo. Las crisis son procesos en los que intervienen muchos agentes donde las condiciones normales en una sociedad, organización o una persona se ven afectadas de manera muy diferenciada. Se generan consecuencias que pueden incluir cambios cualitativos y cuantitativos de enorme impacto y relevancia, incluyendo una ruptura que puede involucrar la propia supervivencia de esa sociedad, organización o persona. Es entendible que la precepción de una crisis no sea igual para todos agentes.

Para complicar el abordaje en una crisis, se puede pasar de una situación normal a una emergencia casi inadvertidamente. El momento en que efectivamente se configura una crisis no siempre es sencillo de precisar. El reto se centra en establecer cuáles son los niveles de tolerancia que tiene cada sociedad, las organizaciones y los propios individuos para establecer con la mayor claridad posible cuándo se debe a actuar aceptando que se está en una crisis, procediendo de allí en más de manera consecuente.

Recordemos lo que pasó hace poco tiempo con la emergencia hídrica en el Uruguay. Hoy está claro que la emergencia gradualmente se fue transformando en una crisis de suministro de agua potable, especialmente para la zona metropolitana. Recordemos el síndrome de la rana hervida. Los uruguayos tardamos más de un mes en replantear las estrategias previas para enfrentar la sequía en el agro que habíamos elaborado en los meses previos, retrasando acciones que podían haberse activado mucho antes, para enfrentar futuras necesidades de consumo humano de agua1.

Veamos un ejemplo en la esfera familiar. Consideremos que vamos viajando por la Interbalnearia y una falla mecánica del auto nos deja en el camino. Seguramente, ante esa emergencia todos tenemos interiorizado qué hacer, luego de abrir el capó del auto y no ver nada extraño que nos llame la atención, llamamos al seguro, si es que lo teníamos contratado o bien acudimos a un guinche de auxilio, sabiendo que luego deberemos pagar la cuenta.

Pero qué acontece si mientras esperamos el auxilio, nuestro hijo pequeño es picado por una avispa y se empieza a sentir mal y tiene problemas cada vez más grandes para respirar. Un problema mecánico se transforma en un problema sanitario. Posiblemente, ante esa circunstancia que el motor del auto no arranque sea solo un asunto sin importancia. La emergencia mecánica se convierte en una crisis de vida. Todo cambia. Debemos replantearnos rápidamente la situación y actuar en consecuencia.

Una de las grandes dificultades es tener la suficiente flexibilidad para dejar de lado rápidamente el tema del guinche y pasar a pensar en una ambulancia, reordenado prioridades respecto de los asuntos urgentes que debemos considerar. Tampoco en estas circunstancias hay lugar para reproches. Hay que mantener la serenidad y reorientar los esfuerzos para canalizarlos al bien superior que debemos custodiar. Se trata de nuestro hijo y no de nuestro auto.

Analicemos para ilustrar una crisis organizacional, conocida públicamente. Hace ya muchos años la integración al Mercosur planteó una situación excepcional. La supervivencia de nuestras empresas pública comerciales monopólicas. ¿Qué pasaría con Ancap y su monopolio de los combustibles? El gobierno de Batlle pidió un informe la Universidad de la Republica. Sin la protección monopólica, Ancap no podría sobrevivir más de 90 días. La Presidencia pidió entonces una posible solución expeditiva.

La respuesta del equipo que integramos entonces fue estatizar la distribución de combustibles. Batlle, que era un político liberal, tendría que realizar una estatización de emergencia ante la inminencia de un colapso. Recuerdo que dijo: “Me tragaré el sapo, pero no dejaré caer Ancap”. El resto es historia. Se crearía Ducsa y Ancap lograría sobrevivir. Hay veces que las crisis nos ponen a prueba en nuestra capacidad de entender el bien mayor a preservar y proceder consistentemente en consecuencia.

Veamos seguidamente una crisis de alcance nacional. Lo interesante es que las crisis pueden irse transformando de una manera que desconcierta a los agentes que están en su entorno. La crisis del coronavirus empezó siendo una crisis sanitaria que de a poco se convirtió en una crisis económica y luego devino en una crisis social. Lo que puede ser peligroso e inconducente es que no percibamos esos cambios y entonces nuestras reacciones colectivas puedan ser ineficaces para atender el estado de evolución de una crisis.

¿Qué podemos decir en general de la capacidad de enfrentar crisis? Aquellas organizaciones que tienen establecidos procesos de gestión que contemplen dinámicamente ciertas mutaciones usualmente se encuentran en mejores condiciones para ser eficaces y eficientes. La atención excesiva de los detalles puede ser un problema. El nivel detalle de los procesos debe reconocer que cada crisis es diferente de las otras, pero casi siempre debería admitirse que existan un conjunto de actividades comunes que deben ejecutarse. Un proceso de gestión general de crisis adecuadamente establecido es una garantía cuando lo previsto es correctamente ejecutado, con adecuado liderazgo y gobernanza.

Claro está que se trata de una aproximación que procura reordenar aspectos del desarrollo de las crisis, que tiene significativas limitantes porque las crisis, como es posible intuirlo, son procesos de cambio que usualmente no tienen lugar en forma tan ordenada como los administradores desearíamos, puesto que las etapas se superponen de maneras desconcertantes. Por eso es por lo que algunos autores prefieren hablar de fases en el desarrollo de proceso de crisis que cada uno debería esforzarse por comprender.

Es muy importante tener claro los criterios para establecer que se está en una crisis y también –y no es algo menor– cuando esa crisis terminó. Deberíamos aprender a recorrer las vicisitudes –antes, durante y después– así podremos tener en mente un modelo integrado para actuar que se pueda estructurar en torno a ciclo de vida de una crisis. De todas maneras, anotamos que, existen múltiples modelos de abordaje, los cuales en su mayoría tienen la misma base, aunque desagregan las grandes etapas dándole mayor granularidad.

¿Qué es lo que podemos concluir de esta breve exposición? Lo fundamental es que hay que prepararse con flexibilidad para encarar las crisis. Estas suelen tener su propia dinámica que muchas veces supera la esfera de control de los administradores. Los planes muy detallados pueden ser contraproducentes. Por ello aquellas organizaciones que contemplen dinámicamente los cambios relevantes que están en curso se encontrarán en mejores condiciones para reaccionar, buscando con mente abierta las mejores opciones.

1 Desde luego que la crisis hídrica de referencia generó además grandes pérdidas en agricultura y ganadería.

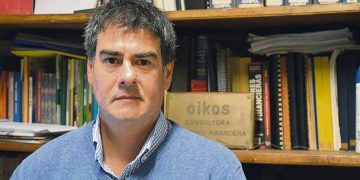

Carlos Petrella es ingeniero de la Universidad de la República en Uruguay y PhD por la Universidad Pontificia de Salamanca en España especializado en procesos de innovación y atención de crisis antrópicas con foco en problemas vinculados con la gestión del conocimiento y la administración de tecnología. Codirige un equipo de Investigación en Gestión de Crisis antrópicas.

Carlos Tessore es ingeniero de la Universidad de la República en Uruguay y PhD por la State University of Virginia en Estados Unidos especializado en procesos de análisis de la incertidumbre y los riesgos en grandes proyectos con foco en competencias y habilidades de gestión. Codirige un equipo de Investigación en Gestión de Crisis antrópicas.