La reactivación del proyecto de moneda digital por el BCU bajo el liderazgo de Alberto Sarmiento marca un punto de inflexión estratégico. Uruguay retoma su pionero e-Peso en un mundo donde las CBDC (central bank digital currency, que en español se traduce como “moneda digital de banco central”), avanzan irreversiblemente. Este análisis examina los desafíos de soberanía, privacidad e inclusión que enfrenta el país, lejos de tecno-optimismos simplistas, en un camino que redefine la relación entre dinero, Estado y ciudadanía.

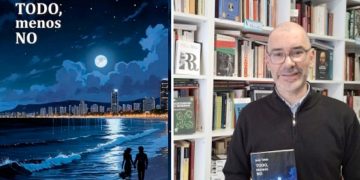

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha reactivado un proyecto que podría redefinir la arquitectura financiera del país: la implementación de una moneda digital. La designación del economista Alberto Sarmiento para liderar esta iniciativa no es un mero trámite administrativo. Es una señal de que Uruguay, pionero en América Latina con el piloto del e-Peso en 2017, intenta reposicionarse en un tablero global donde el dinero programable avanza con velocidad creciente. Sin embargo, lejos del entusiasmo tecnocrático o de las advertencias apocalípticas, este proceso merece un análisis sobrio que reconozca tanto sus potencialidades como sus riesgos inherentes.

El contexto internacional es claro: más de 130 países exploran actualmente sus propias CBDC. China ha desplegado el e-CNY con 260 millones de usuarios; Brasil lanzará el DREX en 2025; el Banco Central Europeo avanza con el euro digital. Esta carrera no es casual. Responde a una transformación estructural: el dinero físico pierde terreno frente a los pagos digitales, las stablecoins privadas amenazan la soberanía monetaria de los Estados y la necesidad de eficiencia en los sistemas de pagos se vuelve ineludible. Uruguay, en este escenario, no puede permitirse el lujo de la indiferencia.

El primer piloto del e-Peso, desarrollado entre 2017 y 2018, dejó lecciones valiosas. Con apenas 5536 usuarios y 80 comercios adheridos, fue un experimento modesto pero significativo. Demostró que la tecnología funcionaba, pero también expuso desafíos críticos: la ciberseguridad como prioridad absoluta, la necesidad de interoperabilidad con el sistema bancario existente y la importancia de garantizar la liquidez instantánea de las transacciones. De hecho, el mismo Sarmiento había advertido en su momento que el riesgo de un ciberataque equivalía a “falsificar billetes” a escala masiva. Una advertencia que sigue vigente.

Hoy, el debate ya no es técnico, sino estratégico. ¿Qué modelo adoptará Uruguay? La experiencia internacional sugiere que el diseño es tan importante como la tecnología subyacente. Un sistema centralizado y rastreable podría optimizar la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, pero al precio de sacrificar la privacidad de los ciudadanos. Por el contrario, un sistema anónimo replicaría los riesgos del efectivo. El equilibrio es delicado, y requiere un diseño inteligente que permita transacciones anónimas para montos menores y trazabilidad creciente para operaciones mayores.

Otro riesgo frecuentemente subestimado es el de la desintermediación bancaria. Si los ciudadanos pueden mantener sus depósitos directamente en el banco central, los bancos comerciales podrían enfrentar una fuga masiva de capitales en momentos de crisis. Para evitarlo, el BCU probablemente optará por un modelo de dos niveles: el emisor central distribuiría la moneda digital a través de bancos y fintechs, quienes a su vez la entregarían al público. Así se preservaría el rol de los intermediarios financieros y se mitigaría el riesgo de corridas bancarias.

Pero quizás el desafío más complejo sea cultural y social. Cerca del 30% de la población uruguaya aún depende del efectivo o está sub-bancarizada. Una CBDC podría incluirlos financieramente, pero solo si se garantiza acceso universal, educación digital y soporte técnico robusto. La brecha generacional y territorial no puede ignorarse. No se trata solo de lanzar una aplicación móvil, sino de construir una infraestructura que funcione en zonas rurales con conectividad limitada y para usuarios con escasa alfabetización digital.

La programabilidad del dinero digital abre otro capítulo de discusión. Un Estado podría, teóricamente, emitir subsidios con destinos específicos y plazos de uso definidos. Esto mejoraría la eficiencia del gasto social, pero también introduciría un nivel de control estatal sobre la vida económica de los ciudadanos que hoy no existe. El riesgo de sobreprogramación –asfixiando la libertad individual– es real y debe ser mitigado con marcos legales claros y límites éticos precisos.

El BCU ha sido cauteloso, y con razón. Esta prudencia es valiosa, pero no puede convertirse en parálisis. Uruguay necesita un debate transparente que involucre a legisladores, académicos, sector privado y sociedad civil. La implementación de una moneda digital es una decisión que trasciende lo técnico: redefine la relación entre ciudadanos, dinero y Estado.

El mundo avanza hacia un futuro donde el dinero será digital, programable y potencialmente más eficiente. Uruguay tiene la oportunidad de liderar esta transición en la región, pero debe hacerlo con ojos abiertos. El camino no es replicar modelos extranjeros, sino construir uno propio que refleje sus particularidades: una economía pequeña, estable y con altos niveles de confianza institucional. El e-Peso fue el primer paso. Lo que sigue es decidir hacia dónde quiere el país caminar.