El mundo –liderado por los Estados Unidos– tardó más de medio siglo en construir una estructura multilateral de apoyo al comercio global, buscando promoverlo en base a la reducción arancelaria y la eliminación de otras medidas proteccionistas. El progreso fue lento, incompleto y sujeto a reveses. Pero poco a poco se fue abriendo un camino que promovía el crecimiento económico de muchos países, tanto avanzados como emergentes.

Todo esto se acabó. De ser un plácido rincón teórico convalidado por siglos de unanimidad académica, el comercio internacional se ha transformado en la vedette del momento en el escenario mundial. Ya no estamos discutiendo las bondades del libre comercio, sino cómo contrarrestar la avasallante política arancelaria anunciada e implementada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Causas

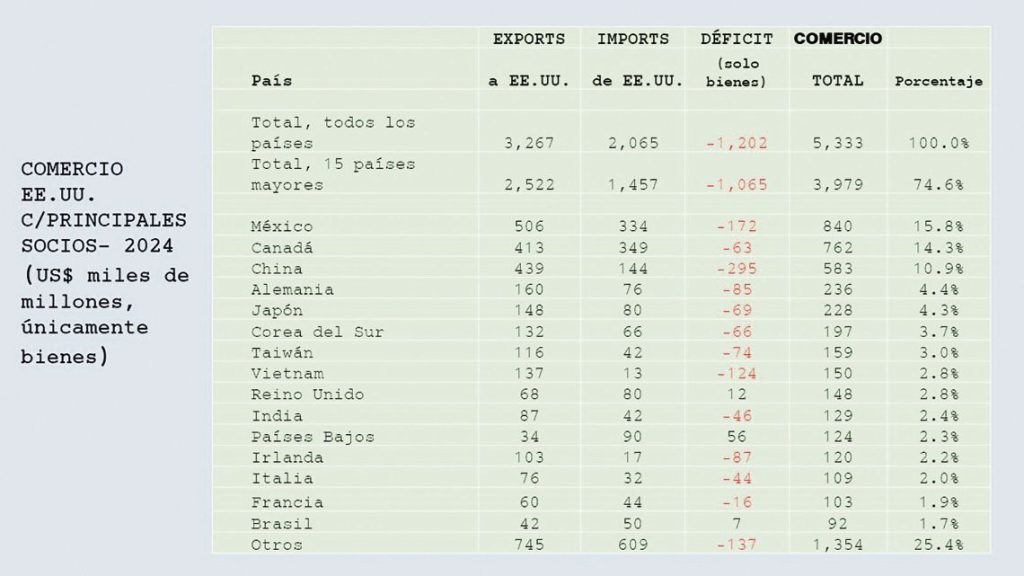

Pero Trump no mira el proceso sino el resultado. El comercio exterior de bienes de los Estados Unidos es altamente deficitario, cumpliendo 50 años consecutivos con un desequilibrio promedio de 3% del PBI. Algunos atribuyen el déficit comercial a una excesiva demanda por bienes importados, resultante de las políticas monetarias internas expansivas. Otros explican el resultado con base en prácticas desleales de comercio por parte de sus socios.

A diferencia de los demás países, la moneda estadounidense aún es aceptada como principal medio de pago y reserva de valor por todo el mundo, permitiéndole a los Estados Unidos financiar sus déficits sin restricciones. La pregunta es si este privilegio se ha utilizado con mesura.

¿Remedios?

El hecho es que Trump ha optado por el proteccionismo para cerrar esta brecha, específicamente mediante la aplicación de una política arancelaria unilateral a sus socios comerciales. Además de intentar nivelar el comercio exterior, él ve dos ventajas adicionales: por un lado, el aumento de la recaudación fiscal resultante de los aranceles, que no son otra cosa que un impuesto a la importación; por el otro, el impulso que la protección ofrecería a la industria nacional y por ende el empleo que –dicho sea de paso– se encuentra ya en niveles inusitadamente altos.

Son argumentos archiconocidos, especialmente en el Río de la Plata, donde a la larga rindieron poco fruto. Pero pierden de vista el gran costo que es la inflación resultante del aumento en los precios de los sectores protegidos, reduciendo el valor real de los salarios en toda la economía.

Cabe mencionar que una coalición de Estados y empresas ha impugnado los decretos arancelarios basándose en que la ley citada para su imposición (Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional) no es invocable a tales efectos. El pleito se dirime en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal y –de prosperar– seguramente terminará en la Corte Suprema. Pero mientras tanto los decretos siguen rigiendo y la Corte Suprema viene mostrándose contemplativa con las políticas de Trump.

Negociaciones y presiones

La estrategia de Trump se inició con el anuncio unilateral de la imposición de aranceles a los distintos socios comerciales, ajustando su nivel caso por caso según el grado de deslealtad y desequilibrio comercial percibidos. Acto seguido, se anunció un compás de espera para entablar negociaciones y contrapropuestas. Dicho proceso se tornó reiterativo hasta llegar a un acuerdo, o en su defecto entablar acciones unilaterales.

Llama la atención la poca resistencia presentada por varios de los países afectados, prefiriendo una caída de ingresos frente a la alternativa de la pérdida de mercados. En otros casos, el motivo fue estratégico. En el caso de la Unión Europea –cuyo volumen de comercio es casi igual al de los Estados Unidos– se tranzó por un arancel universal del 15%. Hay quienes opinan que los europeos priorizaron el logro de una solución al problema ucraniano, por lo que convenía postergar la negociación hasta un momento más oportuno.

A su vez, no faltan ejemplos del empleo de aranceles como instrumentos de presión de política exterior. En el contexto de las sanciones contra Rusia, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea están imponiendo aranceles a países que compran petróleo a Rusia, siendo India el caso más reciente y notorio.

Más cerca de casa tenemos el ejemplo de la amenaza por Trump de un arancel del 50% a Brasil vinculado a la campaña de persecución político-penal del expresidente Bolsonaro, así como una acción similar contra Colombia por negarse a recibir migrantes de dicha nacionalidad.

Política monetaria: nada como matar al mensajero

Trump quiere acompañar su política arancelaria con otra de reducción de tasas de interés, de forma de proveer la producción y el consumo de un estímulo adicional. Adelantándose a la probabilidad de un impacto inflacionario procedente de los aranceles, la Reserva Federal (FED, el banco central de los Estados Unidos) se resiste a las fuertísimas presiones de la Casa Blanca en tal sentido.

El presidente de la FED –Jerome Powell– ha sido vilipendiado de forma sostenida y casi infantil por parte de Trump, quien amenaza con removerlo del cargo por más autonomía institucional que la ley le confiere a la FED. Si bien el período de Powell vence en mayo del 2026, no hay que descartar un intento de identificar causa para su remoción. Cabe agregar que Trump acaba de despedir a la jefa de la Oficina de Estadísticas del Empleo, cuya publicación más reciente informó de una sustancial merma en la creación de empleos.