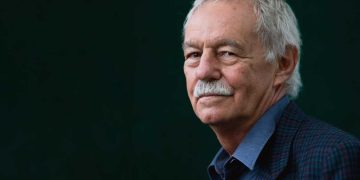

Es una de las figuras políticas más destacadas en la historia reciente de nuestro país. El Dr. Didier Opertti es abogado y escritor, fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas entre 1998 y 1999, ministro de Relaciones Exteriores desde 1998 hasta el 2005, y secretario general de Aladi desde 2005 hasta 2008. En nota concedida a La Mañana, Opertti realizó un análisis general sobre temas de la región.

Usted se ha manifestado a favor del Mercosur. ¿Se mantiene en esa tendencia?

Yo creo que el Mercosur tuvo una muy buena niñez, una adolescencia complicada y una madurez un tanto enferma. Cuando nació, creció bien, los países se comprometieron, hicieron lo que tenían que hacer, ajustaron sus aranceles, buscaron aumentar el comercio interregional, y los primeros años, desde el Tratado de Asunción hasta el Protocolo de Ouro Preto de 1991 y 1994, respectivamente, el Mercosur caminó. Después empezaron los temas de la protección en algunos países, de carácter unilateral, que llevaron a conflictos, a problemas, que el Mercosur fue tratando de remediar de alguna manera, pero sin resolverlos totalmente.

Le voy a poner para eso un ejemplo. En un determinado momento, en el año 2000, el Mercosur aprueba una decisión por medio de la cual se establece la prohibición de que los Estados parte del Mercosur puedan celebrar acuerdos de comercio con terceros países o regiones, sin la aprobación de los demás socios. Eso planteó una suerte de rigidez y de brete muy fuerte para la expansión del comercio, dado que el comercio internacional demandaba no solo bienes y servicios dentro de la zona, sino realmente fuera de la zona del Mercosur. Y Uruguay se vio en ese sentido atado por esa decisión, que era en el fondo una reiteración de lo que ya había previsto el Tratado de Asunción, al establecer normas sobre la unión aduanera. Ahí empezó un tire y afloje, entre los cuales me encuentro como parte del gobierno de la época, de buscar y negociar dentro del Mercosur soluciones de mayor flexibilidad que permitieran, por la vía del comercio, abrir el arancel externo cuando un país demostraba que necesitaba para su economía hacerlo sí o sí. Ese fue el resultado que se obtuvo con el acuerdo bilateral de Uruguay con México. El Tratado de Libre Comercio con México se hizo al amparo de esa autorización.

Autorización que llevó a que un tiempo después, en Santa Cruz de la Sierra, depositara el presidente Batlle el instrumento de ratificación del acuerdo, y México lo hizo por su parte. Sin la oposición, naturalmente, ni de Argentina ni de Brasil. Ahí está la fotografía de los presidentes en Santa Cruz de la Sierra, y ahí entró en vigor un tratado que ya tenía como base un amplio acuerdo de comercio, y se extendió al nivel de un Tratado de Libre Comercio. Pero también México ha ido cambiando su política, hoy tiene acuerdos distintos.

Es decir, el mundo no se congela, pero las normas a veces congelan las cosas, como si la realidad estuviera siempre bien representada por las normas. Y estas cambian, y la realidad cambia, y por consiguiente a veces hay un atraso, un rezago, entre una y otra cosa. Pero yo no soy contrario al Mercosur como idea.

Tengo mis objeciones a su funcionamiento y, por supuesto, tengo ideas en cuanto a su posicionamiento. Pero no estoy contra la integración subregional, porque es un mandato histórico, porque es político, porque tiene que ver con la recuperación de los estados democráticos en la región, y porque tiene que ver con entendimientos que forzosamente pasan por el acuerdo subregional. Por ejemplo, en materia de integración física, de integración en sus tiempos para los puentes, luego para la explotación de la pastera que trajo consigo un juicio con Argentina a nivel de la Corte Internacional de Justicia que nunca debió ocurrir.

Creo que Uruguay salió libre de cargo en cuanto a que no había riesgo de contaminación por parte de la pastera. Vale decir que el Mercosur ahí mostró que tenía cierta debilidad institucional, porque ese juicio debió solucionarse en el marco del Mercosur, donde dos de sus Estados socios, Argentina y Uruguay en el caso, tenían esa diferencia. Sin embargo, Argentina impuso el asunto a la Corte General de la Haya. Esto mostró, puso la evidencia de que el Mercosur no tenía un buen sistema de solución de controversias. Y en definitiva es un elemento que, en la negociación internacional, sobre todo cuando se negocia con otras organizaciones y países, se toma muy en cuenta. Es decir, que haya no solo normas, sino que haya una jurisdicción capaz de resolver la controversia. Eso empezó de alguna manera, dio lugar al nacimiento de una suerte de críticas generalizadas al Mercosur, en cuanto que no dejaba abrir las puertas, etcétera, etcétera. Un tema que usted bien conoce.

¿Los conflictos en la región y la presencia de Estados Unidos influyen en la economía regional?

No se puede ignorar un país como Estados Unidos, la primera potencia del mundo en materia de investigación tecnológica. Tanto es así que Silicon Valley sigue siendo el primero en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es decir, hay otros competidores en China, Japón, Rusia, Corea, pero indudablemente Estados Unidos tiene el mayor número de patentes de innovaciones registradas. Y tiene la fuerza que le da el poder, y está siendo bien a las claras, demostrado con la adopción de medidas unilaterales en materia de arancel, que no pasan por la Organización Mundial de Comercio, ni siquiera por el Congreso de los Estados Unidos. Quiere decir que hay una realidad nueva, distinta. Hoy ya nadie habla en Uruguay de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, en su momento ese fue un tema que también concitó en una gran atención de la política y oposición de criterios en la materia, pero en definitiva en este momento la realidad ha cambiado tanto. Es un buen ejemplo el que usted pone, una buena mención, porque eso muestra también cómo el Mercosur ha sido en alguna medida superado por los acontecimientos.

¿Esto nos obliga a abrir nuevos mercados en Europa y Medio Oriente?

Yo creo que nos conduce a eso, porque ahí está el gran mercado de consumo de alimentos, un gran mercado industrial de posible importación, pero también eso hay que conciliarlo con los compromisos que tenemos de carácter regional. Y ahí precisamente lo que dije antes: la flexibilización para que los países puedan celebrar determinados acuerdos de comercio sin perjuicio de mantener un arancel externo común en los productos no exceptuados, es decir, abrir una negociación, posiblemente por línea de productos, que permita en el caso uruguayo llegar con su carne, su lana, su arroz, su leche, su carne, etcétera, a los mercados del mundo apetentes de alimentos. Y esto tendría que ser objeto incluso de un acuerdo que les permita a todos los países exportadores de alimentos, porque Argentina y Brasil también hacen parte de ello, también Paraguay y por supuesto Uruguay. Hay una buena oportunidad para que el Mercosur renueve la capacidad de negociar acuerdos que abarquen a los cuatro países sin perjuicio de ninguno. Y ahí tiene usted un buen ejemplo, una buena demostración de que lo que falta en el Mercosur son acuerdos, lo que faltan son reuniones, no de los presidentes, reuniones técnicas de grupos de trabajo que ya existen y de las comisiones encargadas de la política comercial exterior, que se componen un poco en cada caso según la materia. Pero, en definitiva, Mercosur implica un acuerdo no solo de cercanía y de frontera, sino también una presencia internacional. No es lo mismo levantar la grifa de Uruguay solo que hacerlo por Mercosur. Y eso puede resultar muy alentador si se firma el acuerdo con la Unión Europea. Si se firma, usted y yo vamos a estar hablando de otros temas.

Si bien el gobierno francés es optimista, hay sectores de la agricultura que rechazan la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur. ¿Cuál sería el beneficio para nuestro país?

Ahí evidentemente hay una clara decisión de la Comisión Europea de ir adelante y hay una oposición o una reserva muy fuerte por parte de Francia y también parcialmente por parte de Polonia. Es decir, puede ser un tema que levante algún tipo de reserva o declaración limitativa, pero me parece que hay ya demasiada opinión pública favorable a la firma del acuerdo y, en un momento de inestabilidad internacional como el que vivimos, a la Unión Europea también le hace falta extender su red de acuerdos comerciales en el mundo para con ello acompañar el proceso de identificación política. No se olvide que Europa está viviendo también una situación de obvia identidad, porque no es lo mismo opinar desde acá que opinar desde París o desde Roma sobre los temas de Ucrania y Rusia, porque son fronteras muy permeables, muy porosas y por lo tanto el mundo europeo tiene una mirada sobre el mundo externo mucho más preocupada que la que podemos tener nosotros. Por lo tanto, todo aquello que lleve a profundizar la relación de la Unión Europea, en este caso con el Mercosur, será bienvenido.

En uno de sus libros, usted se refirió a los contratos comerciales internacionales y su desarrollo. La polémica por el caso Cardama, ¿muestra errores conceptuales?

Estoy estudiando el caso Cardama y no quiero adelantar ideas o fórmulas que todavía están en proceso de elaboración. Pero sí quiero decirle lo siguiente. El caso Cardama es un caso típico de contrato comercial internacional. Es un contrato de construcción y compraventa de unidades marítimas con fines de protección de nuestras aguas. Estas son dos patrulleras que tienen ese objetivo. Controlar la jurisdicción marítima y eventualmente reprimir la presencia de pesca ilegal. Es un contrato internacional bilateral entre un proveedor extranjero, que es el astillero español, y un comprador, que es el gobierno de Uruguay. Ese contrato tiene cláusulas en cuanto a las obligaciones de cada parte. Las obligaciones que más se detallan o se detallan con mucha prolijidad en el contrato son las que tienen que ver con la construcción de las embarcaciones. En cuanto al tema de la garantía, esta es un elemento que juega en cualquier contrato en que se exige. Las dificultades que pueda haber con la garantía no son propiamente atribuibles al propio contrato. Hasta ahora no se ha dicho nada respecto de que el contrato no se ha ejecutado, tiene una ejecución parcial y se está haciendo el trabajo encomendado.

De modo que rescindir el contrato cuando está en pleno desarrollo la construcción de las naves encargadas me parece que pone sobre la mesa un riesgo demasiado grande desde el punto de vista jurídico-político, que es denunciar un contrato cuya única defección es la garantía. La garantía se puede sustituir, se puede reemplazar e incluso se puede exigir, pero se hace por una vía no penal, por una vía civil que es la intimación a Cardama. Considero desafortunada la denuncia penal, creo que eso entorpece o daña la posibilidad de negociación y va contra el principio de que las soluciones controladas se deben buscar en fórmulas conciliatorias y no en fórmulas de confrontación.

¿La ideología política limita la llegada de inversiones?

No, primero no me animaría a hablar de ideología política en esa materia porque en general diría que hay cierta política de Estado en materia de inversiones. Fíjese que en general el Uruguay saluda con interés las llegadas de inversiones. Ahora, el tema es proteger las que ya están y no poner en riesgo las que ya existen.

Y eso sí me parece que es un tema que tiene que ver con la política de inversiones, que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos a lo largo de los convenios bilaterales que existen entre Uruguay y varios países extrarregionales, convenios bilaterales que se fueron firmando a lo largo de los años, que están en vigor y que protegen la inversión extranjera. Por lo tanto, me parece que en este momento no estamos en ese territorio, estamos en el territorio de una fianza o garantía que debe de obtenerse y, si hay negativa o resistencia por parte de Cardama, debe de obtenerse o buscar su obtención por la vía jurisdiccional uruguaya, que está pactada en el contrato como la jurisdicción competente, que aplicará la ley uruguaya, además. Dice ley y jurisdicción uruguaya el contrato. Por lo tanto, eso no es para una denuncia penal, yo creo que ese es el camino equivocado, y la denuncia penal, sobre todo cuando ella afecta a una parte secundaria de la relación. La parte central de la relación jurídica es el contrato de provisión de las dos patrulleras por parte del astillero y, naturalmente, la garantía puede y debe ser exigida, pero el hecho de que la garantía hoy tenga dificultades para obtenerse no supone la rescisión o disolución del contrato, ni mucho menos.

Por lo tanto, creo que el camino en ese sentido habrá que revisarse y, repito, no soy penalista, pero sí soy internacionalista, creo que desde el punto de vista internacional no correspondía una intimación penal como la que se ha hecho.